尿失禁の原因は?

受診の目安やセルフケアについて体験談とともに解説

生活の質に大きく影響する尿失禁の悩み。本記事では専門医の見解に基づきながら、尿失禁の種類や原因、毎日取り組めるセルフケアの方法について解説します。また、医療機関を受診するべき目安や尿もれに悩む人の体験談も紹介します。

目次

失禁とは?

失禁とは、ご自身の意思でコントロールできずに尿や便が漏れてしまうことです。

一般的には「尿失禁」を指すことが多いですが、意図せず便が漏れる「便失禁」も含まれます。便失禁も、排便の不調をはじめ、肛門括約筋の老化や損傷、過敏性腸症候群などの疾患などさまざまな原因で誰にでも起こりうる症状です。

どちらの失禁も生活の質を大きく損なう可能性があるため、一人で悩まず専門医に相談することが大切です。本記事では、尿失禁について詳しく説明します。

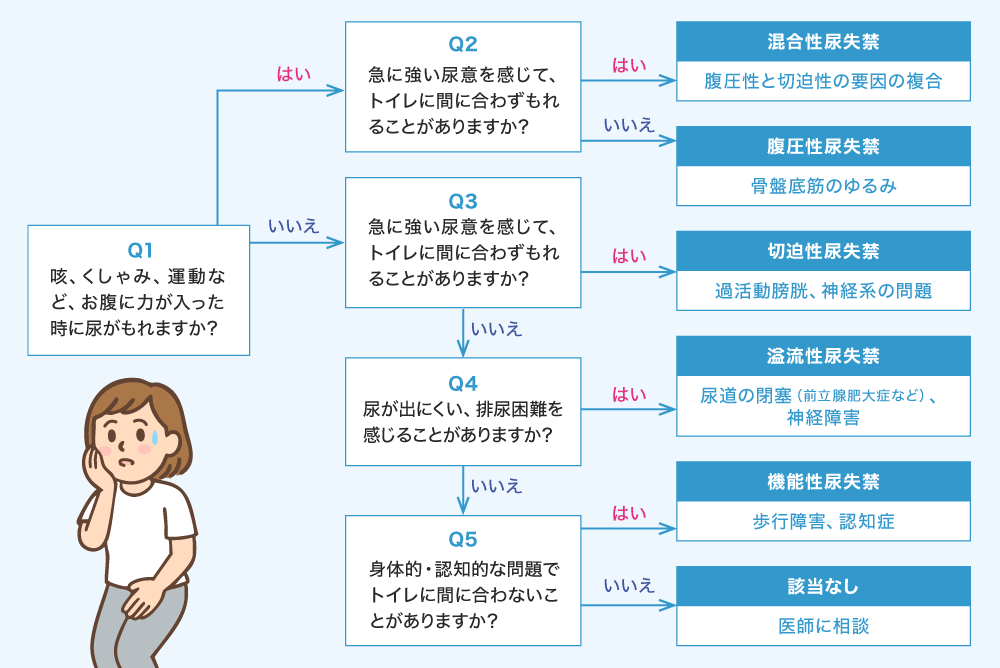

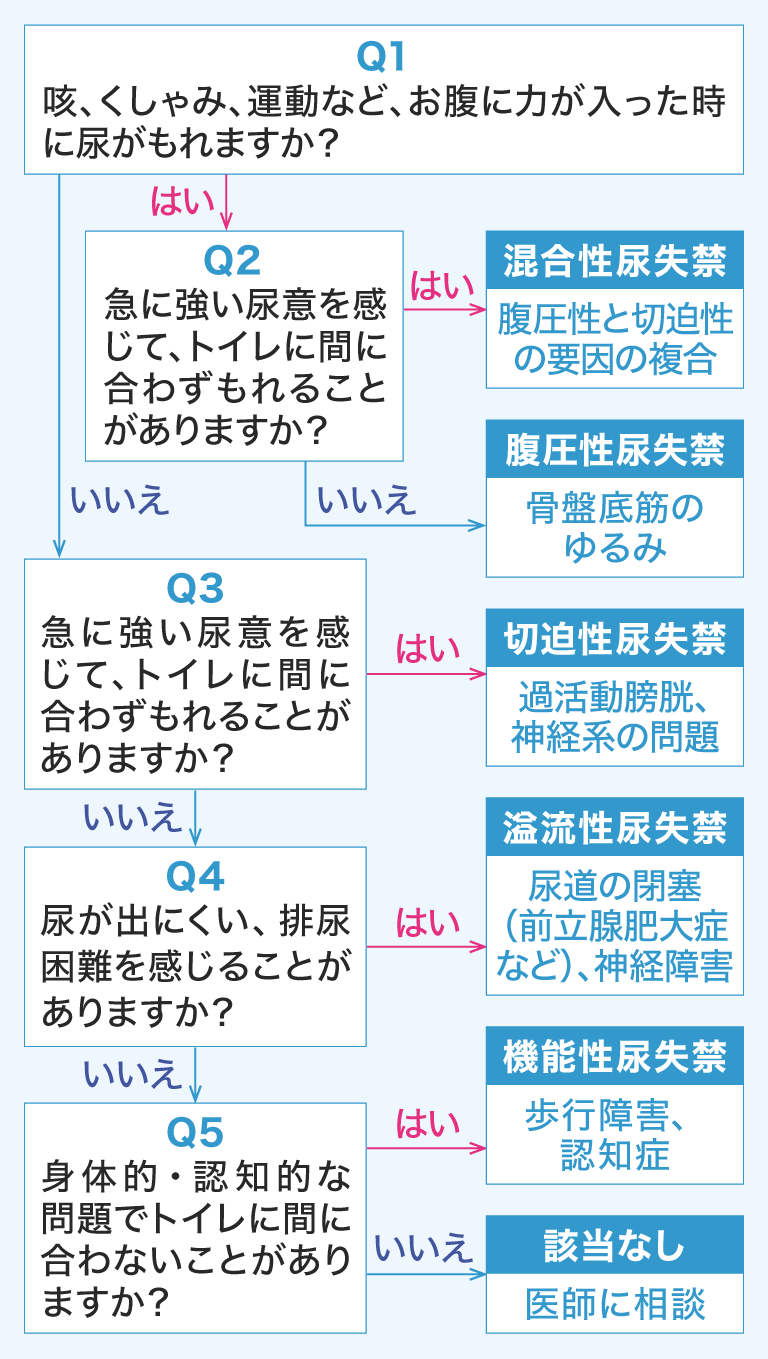

尿失禁の種類ごとの原因と見分け方

尿失禁は、女性は男性の約2倍の頻度で発生し、40歳以上の女性の約40%が経験者だと考えられている症状で、大きく5つの種類に分けられます。

尿失禁の種類ごとに対処法が大きく異なるため、それぞれの症状の特徴を正しく把握して対処することが重要です。

腹圧性尿失禁

咳、くしゃみ、笑い、重い物を持ち上げる、走る、ジャンプする等、腹筋に急な力が加わる動きに伴って尿もれが生じる状態です。膀胱の機能自体に異常はないですが、お腹に力が入り「トイレに行きたい」と思う間もなく尿が出てしまいます。

排尿をコントロールする尿道括約筋を含めた骨盤底の支持組織が弱ることで起こりやすく、具体的には、妊娠・出産、加齢・閉経、肥満、日常的な腹圧上昇(排便のいきみや重いものを持つ機会が多いなど)、骨盤内の手術などが原因で、女性の尿失禁が腹圧性尿失禁に該当するケースも少なくありません。

関連記事:腹圧性尿失禁

切迫性尿失禁

切迫性尿失禁は突然強い尿意を感じ、我慢できずに漏れてしまう状態です。

急にトイレに行きたくなるため外出時に不便が生じたり、夜中に何度も起きたりすることもあります。脳梗塞・脳出血、パーキンソン病などによって、脳と膀胱の間の神経回路に異常が生じる神経因性と、特発性過活動膀胱、下部尿路閉塞などの非神経因性に大別されます。

関連記事:切迫性尿失禁

混合性尿失禁

腹圧性尿失禁と切迫性尿失禁の症状が同時に現れる状態で、高齢女性に多く見られます。原因も複合的であり、それぞれがお互いの症状に影響し合っていることが考えられます。

実際の診断においては、咳をしたときや立ち上がった時に尿もれが生じることと、尿意を感じてからすぐにトイレに駆け込まないと漏れてしまう症状のどちらが生活に大きく影響しているかによって見分けることもあります。

溢流性尿失禁

溢流性尿失禁は、自分では排尿したいのに出せない状況であるにもかかわらず、尿が少しずつ漏れてしまう状態を指します。尿の通り道が物理的に塞がれるために発生し、排尿困難や尿閉を伴うことが多いとされています。

自覚症状に乏しい場合もあり、診断には排尿後に膀胱に残っている尿の量(残尿)の測定が有効です。原因疾患が存在することが多く、神経因性膀胱をはじめ、男性は前立腺肥大症、女性は骨盤臓器脱などが影響して生じることがあります。

機能性失禁

機能性失禁は、尿意の感じ方などの排尿機能に問題がなくても、身体運動機能の低下や環境要因が原因で排尿が間に合わない状態を指します。

高齢者や認知機能が低下している人に多く、歩くのが遅くてトイレまで間に合わない、認知症によりトイレで排尿することが難しいなどが原因です。対策として、生活環境を整えることが効果的で、特に介護現場などの高齢者が多い場所では工夫が必要です。

尿失禁を伴う可能性のある疾患は?

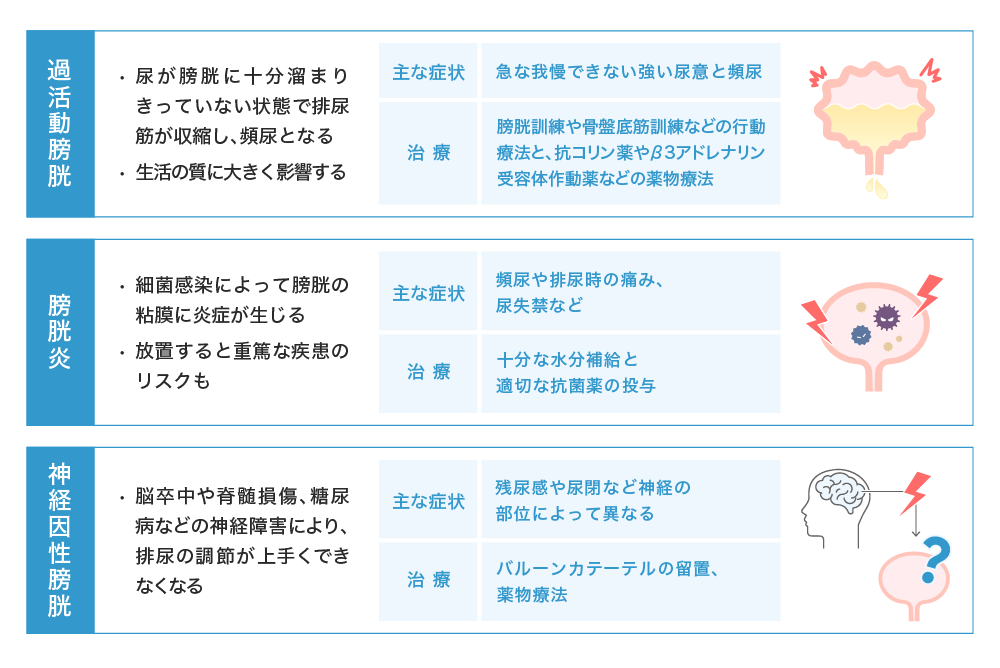

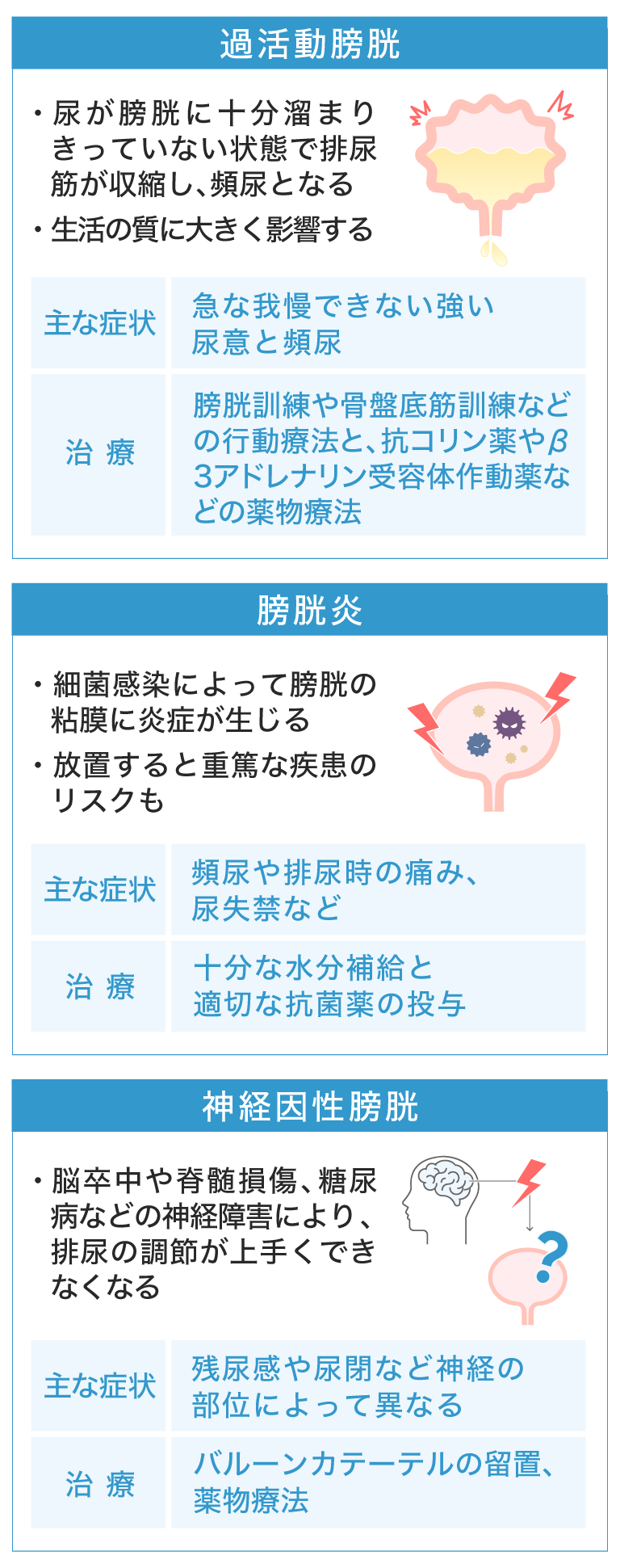

尿失禁は、独立した症状として現れることは少なく、多くの場合、他の泌尿器疾患の一症状としてみられます。代表的な疾患には、過活動膀胱や膀胱炎、神経因性膀胱などが挙げられます。

過活動膀胱は、急な尿意を感じたり、切迫性尿失禁が生じたりするのが特徴です。膀胱炎では炎症による頻尿や尿もれが起こりやすく、神経因性膀胱では神経の障害による排尿コントロールの問題が生じます。

これらの疾患は症状が似ているため自己判断が難しい場合が多く、誤ったセルフケアによって症状が悪化するリスクもあります。尿失禁が続く場合は、早めに医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが大切です。

過活動膀胱

過活動膀胱は、尿が膀胱に十分溜まりきっていない状態で排尿筋が収縮し、頻尿となる疾患です。急な我慢できないほどの強い尿意と頻尿が主な症状で、進行した状態として位置づけられているのが「切迫性尿失禁」です。

この疾患は中高年に多くみられ、日常生活や外出時の不安、睡眠障害など、生活の質に大きな影響を及ぼします。治療は、主に膀胱訓練や骨盤底筋訓練などの行動療法と、抗コリン薬やβ3アドレナリン受容体作動薬などの薬物療法です。

膀胱炎

膀胱炎は、主に細菌感染によって膀胱の粘膜に炎症が生じる疾患です。頻尿や排尿時の痛み、尿失禁などの症状を引き起こします。急性膀胱炎では、頻尿や排尿時の強い痛み、残尿感などが現れますが、慢性膀胱炎では症状が軽いこともあります。それぞれ症状や治療方針が異なるため、早期の診断が重要です。

治療の基本は十分な水分補給と適切な抗菌薬の投与で、多くの場合は早期改善が期待できます。放置すると腎盂腎炎などの重篤な合併症につながる可能性があるため、早めの受診と治療が必要です。

神経因性膀胱

神経因性膀胱は、脳卒中や脊髄損傷、糖尿病などの神経障害により、排尿の調節が上手くできなくなる疾患です。尿失禁のほか、残尿感や尿閉などのさまざまな症状が現れ、症状の現れ方は障害された神経の部位によって異なります。

治療法には、バルーンカテーテルの留置や薬物療法などがあり、患者さん一人ひとりの症状や生活状況に合わせて個別性の高い対応が求められます。適切な治療で尿路感染症や腎機能障害などの合併症を予防し、生活の質を維持することが大切です。

尿失禁の悩みについて医療機関を受診するべき目安は?

尿失禁は日常生活に支障をきたし、生活の質を大きく損なう疾患です。もし「外出が億劫になる」「仕事や家事に集中できない」など、日常生活で困りごとがある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。また、「腹圧をかけないと尿が出ない」「尿意がはっきりしない」「尿意と関係なく漏れる」といった症状が長引く場合は、重大な疾患が隠れている可能性もあるため、放置せず専門医に相談しましょう。

特に女性の場合は恥ずかしさから受診をためらいがちですが、過活動膀胱の場合、1日1錠の内服薬で改善する例も少なくありません。「歳のせいだから仕方ない」と自己判断せず、早めに医療機関で相談しましょう。

尿失禁を改善するためのセルフケア

軽度の尿失禁は、日々のセルフケアの積み重ねでも改善が期待できます。

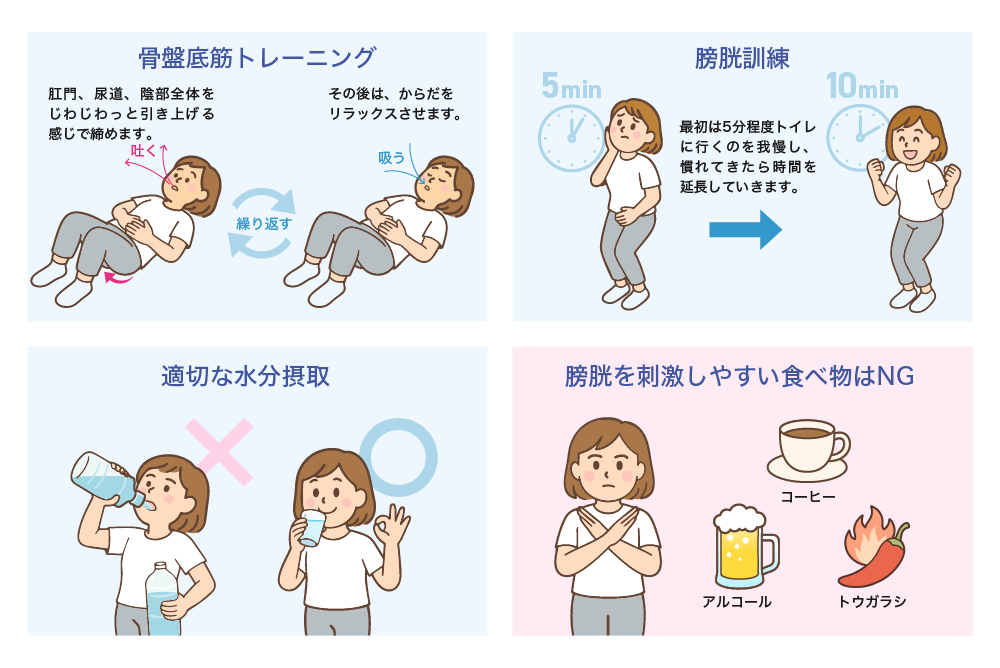

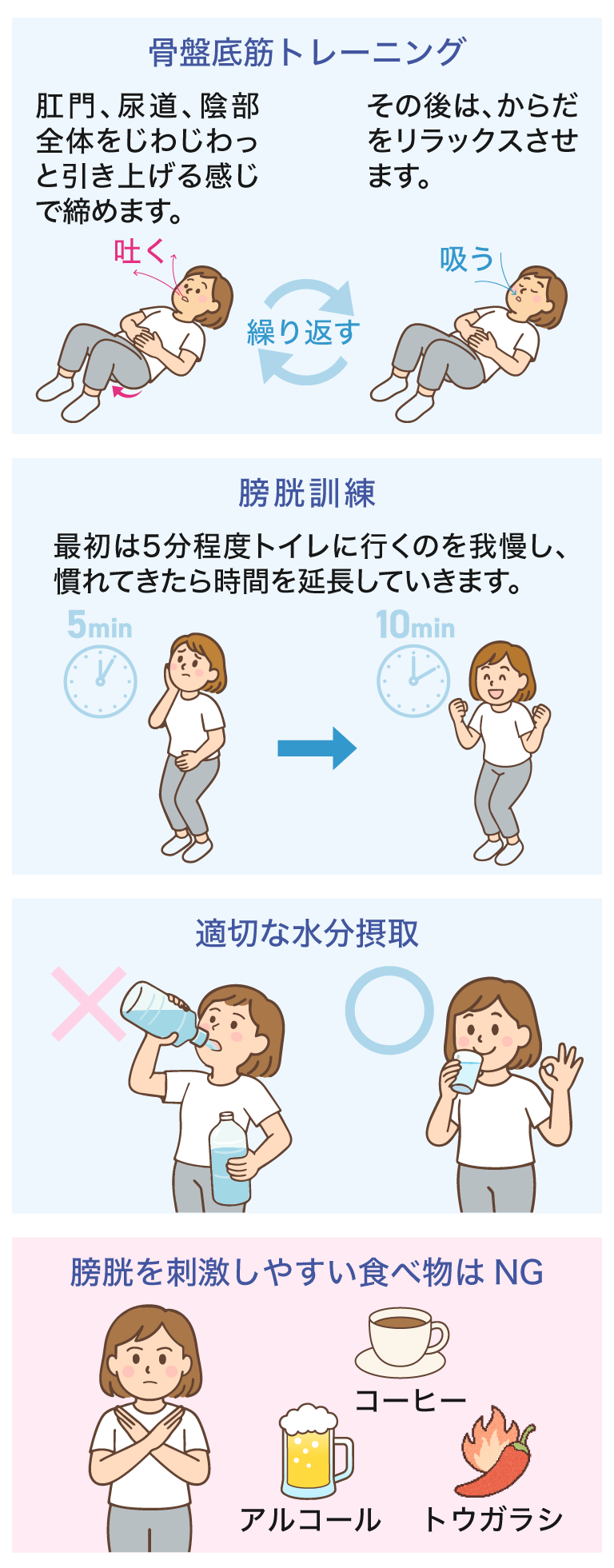

特に、骨盤底筋トレーニングは、骨盤底筋群を鍛えて尿道を閉じる力を強化し、腹圧性尿失禁の予防・改善の効果が認められています。また、膀胱訓練を行うことで、膀胱の容量や柔軟性を高め、切迫性尿失禁の症状緩和にもつながります。さらに、適切な水分摂取を心がけること、膀胱を刺激しやすい食品を控えることも、症状の悪化予防に有効です。

これらの方法は特別な器具や大きな負担を必要とせず、日常生活に無理なく取り入れやすいのが特徴です。

骨盤底筋を鍛える

骨盤底筋トレーニングは、腹圧性尿失禁の基本的なセルフケアとして推奨されています。このトレーニングでは、骨盤底筋群を意識して収縮・弛緩させることで尿道を閉じる力を強化し、尿もれの改善につなげます。効果を得るためには、正しいフォームで毎日続けることが重要です。

さまざまな方法がありますが、取り組みやすいものを選びましょう。骨盤底筋トレーニングの具体的な取り組み方については、以下の記事もご覧ください。

関連記事:骨盤底筋トレーニング

膀胱訓練を行う

膀胱訓練は、排尿の間隔を徐々に延ばすことで膀胱のコントロール力を高め、尿失禁の改善を目指す方法です。尿意を感じてもすぐにトイレに行かず、最初は5分程度我慢し、慣れてきたら我慢する時間を少しずつ延長していきます。

排尿の時間や量、尿もれの有無を記録する「トイレ日記」や、決まった時間にトイレに行く「スケジュール法」を活用しましょう。

適切な水分摂取を心がける

「水分を我慢すれば尿失禁が減るのではないか」と思いがちですが、水分摂取を過度に制限することは逆効果になる場合があります。水分不足により尿が濃縮され、膀胱への刺激が強まって症状が悪化する可能性があるため、適切に水分補給を行うことが大切です。

たとえば一度に大量の水分を取らずにこまめに飲む、就寝前の水分摂取を控えるといった工夫で、適切な量の水分を摂取しましょう。

膀胱を刺激しやすい食べ物を控える

コーヒーや緑茶などのカフェインやアルコール、トウガラシなどの香辛料は、膀胱の粘膜を刺激して尿失禁や頻尿などの症状を悪化させることがあります。食習慣を見直して刺激物を控えることで、症状の予防や再発防止に役立つでしょう。

尿もれに悩んでいる人の対策と生活の変化を知りたい!

尿もれに悩む方の多くは「最初はショックや戸惑いを感じた」と言います。しかし、同じ症状を経験した人の体験談を通じて「悩んでいるのは自分だけではない」と知り、前向きに対策を始めている方も少なくありません。

たとえば、外出時にはトイレの場所を事前に確認する、水分摂取を調整する、専用のパッドや下着を活用する等、少しの工夫で外出時の不安が軽減されたという声も多数寄せられています。また、トレーニングや適度な運動を取り入れる方もいます。

同じ症状を持つ人の体験談は、自分の悩みを解決する際の大きなヒントとなるでしょう。体験談の詳細は、以下のページをご覧ください。

関連記事:はじめての尿もれ[体験談]

失禁についてよくあるQ&A

ここで失禁に関するよくある質問について、専門医の見解に基づいて解説します。

トイレの我慢は、失禁に効果がありますか?

「膀胱訓練」としての我慢には効果があると考えられています。膀胱訓練は頻尿や尿意切迫感を改善する方法として用いられていますが、無意識にトイレを後回しにする習慣とは安全性や目的が異なります。

前立腺肥大症や神経因性膀胱など排尿障害がある方は、無理な我慢が症状の悪化につながるケースもあるため注意が必要です。一方で、必要以上に排尿を我慢する習慣は、膀胱炎や尿路感染症のリスクを高めるものの、排尿機能や失禁に対する悪影響は少ないとされています。

「夜だけ漏れる」「笑ったときに漏れる」など軽いと思われがちな症状のうち、注意が必要なケースはありますか?

笑った時に尿が漏れる場合、注意が必要と考えられます。原因は腹圧性尿失禁が多いものの、残尿が多くなる排尿障害のサインの可能性があるためです。症状が続く場合は医療機関への相談が望ましいでしょう。

夜だけ尿が漏れる場合は、主に睡眠の質や過活動膀胱が関連しており、重大な疾患が原因である可能性は低いと考えられています。しかし、睡眠薬やアルコールの影響が考えられるケースは、服薬の見直しや生活習慣の改善が必要です。

まとめ

尿失禁は、年齢や性別を問わず多くの人に共通する悩みです。「恥ずかしい」と一人で抱え込まず、正しい知識に基づく早めの対処が必要です。尿失禁の種類や原因、セルフケアの方法、受診の目安まで、全体を理解することが症状改善への第一歩となります。

骨盤底筋トレーニングなどのセルフケアは有効ですが効果に個人差があるため、症状が続く場合は医療機関への相談も検討しましょう。必要に応じて専門家と連携しながら、自分に合った方法を見つけてセルフケアを続けていきましょう。

村上 知彦(むらかみ ともひこ) 医療法人 薬院ひ尿器科医院

日本泌尿器科学会専門医

長崎大学医学部医学科 卒業 / 九州大学 泌尿器科 臨床助教を経て 現在は 医療法人 薬院ひ尿器科医院 勤務 / 専門は泌尿器科