介護保険でおむつ代は支給される?

自己負担を減らすための助成制度について解説

介護では紙おむつ代が継続的な負担になることも多く、経済的に悩む家庭も少なくありません。本記事では、介護保険では補助されない紙おむつ代について、市区町村が実施する助成制度や医療費控除との関係を解説します。

目次

原則として介護保険からおむつ代の「直接的な現金給付」はない

介護保険制度において、おむつ代そのものに対して現金が給付される仕組みはありません。

介護保険がカバーするのは、訪問介護やデイサービス、福祉用具の貸与・購入といった「介護サービス」に限定されており、おむつのような日常的に使う消耗品は対象外とされています。

そもそも紙おむつは、食費や光熱費と同様に「日常生活に必要な費用」と見なされるケースが多く、公的制度の助成対象にはなりにくいのが現状です。そのため、おむつ代を抑えるためには、介護保険以外の制度や自治体の助成制度の活用を検討する必要があります。

一方で、排泄支援に役立つ福祉用具を購入する際には、介護保険の「特定福祉用具販売」によって1割負担で購入でき、年10万円までの助成を受けられる可能性があります。

特定福祉用具は主に排泄行為を補助するための機器が該当し、消耗品である使い捨ての紙おむつとは目的も位置づけも異なります。厚生労働省では、保険給付の対象としている福祉用具について以下のように定義しています。

介護保険の福祉用具は、要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるものについて、保険給付の対象としている。

高齢者や介護者向けにおむつ代の負担を軽減する制度がある

介護保険ではおむつ代が給付されない一方で、市区町村独自の負担軽減制度を利用できる場合があります。主な支援方法には、紙おむつの現物支給や購入費の助成、購入補助券の支給などがあり、要介護認定や所得などの条件が設けられているケースも少なくありません。

例えば、静岡市では一定の条件を満たす方に対して、指定商品に利用できる紙おむつ引換券を支給しています。一方、山形市では寝たきり状態または重度の認知症がある高齢者を介護する家族を対象に、月額7,000円を上限に紙おむつを現物で支給しています。

これらの制度の内容や申請条件は自治体によって異なるため、利用を希望する場合は事前に各市区町村に確認することが大切です。

さらに、医師の治療を受けている寝たきりの方など、一定の条件を満たす場合には、おむつ代が医療費控除の対象となることもあります。申告の際には、医師が発行するおむつ使用証明書や、市区町村が交付する確認書が必要です。

申請から利用までの一般的な流れ

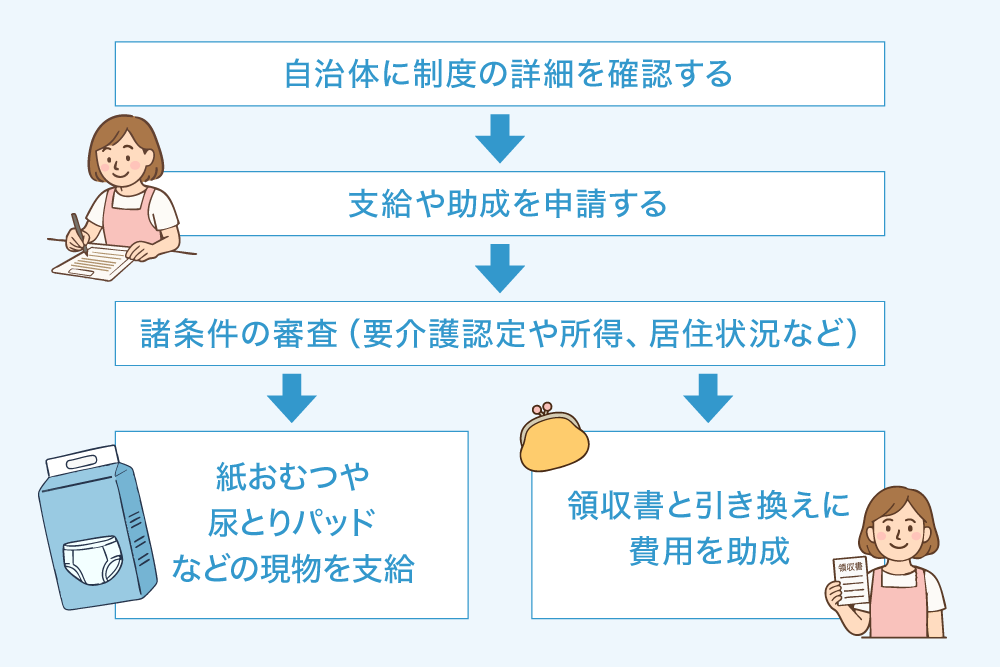

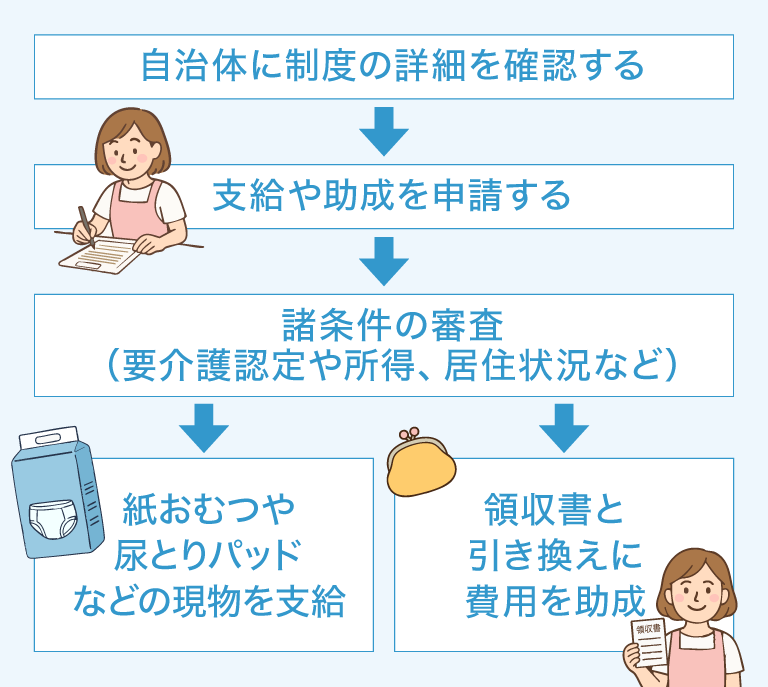

おむつ代助成制度を利用する際には、まず、制度の対象となるかを確認した上で、市区町村が指定する必要書類を準備し、福祉担当窓口に提出します。書類には、本人確認書類や要介護認定の情報、収入に関する書類などが含まれることが一般的です。

提出後は、自治体による内容の審査が行われます。これは、申請者が制度の支給条件を満たしているかを確認するもので、審査に数週間かかることもあります。無事に承認されれば、利用決定通知書が交付され、制度の利用が開始されます。

制度の種類に応じて、実際の給付方法は異なります。紙おむつの現物支給、助成金の口座振込、購入補助券の支給などがあり、それぞれに運用ルールや有効期限が設けられている場合もあります。

なお、制度を確実に活用するためには、申請前に各市区町村の担当窓口や地域包括支援センター、または担当ケアマネジャーに相談し、必要書類や手続きの詳細を確認しておくと安心です。

市区町村の「おむつ代助成制度」と医療費控除の違いは?

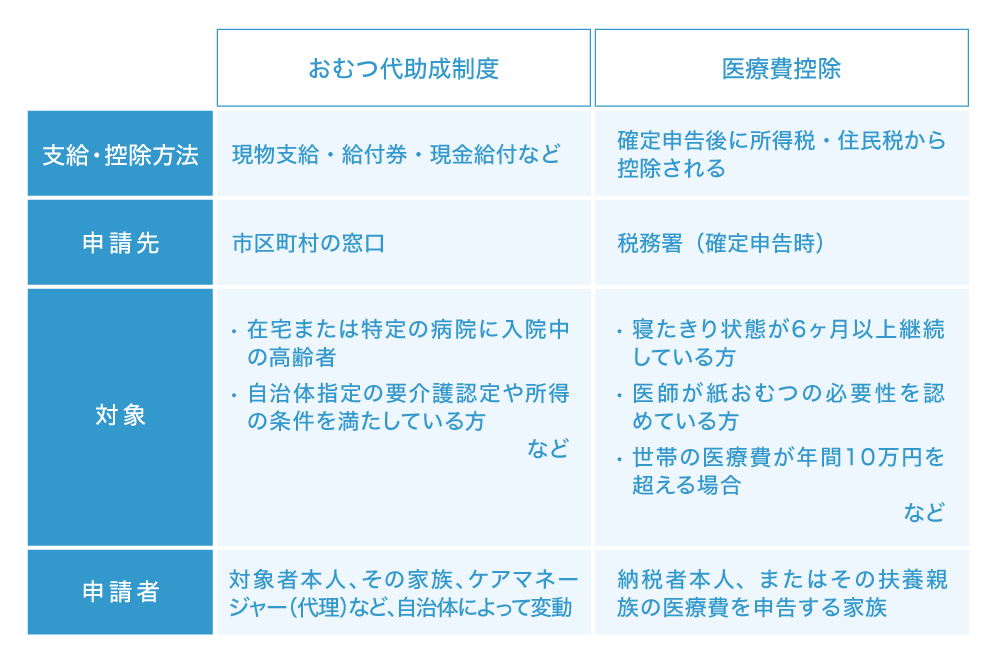

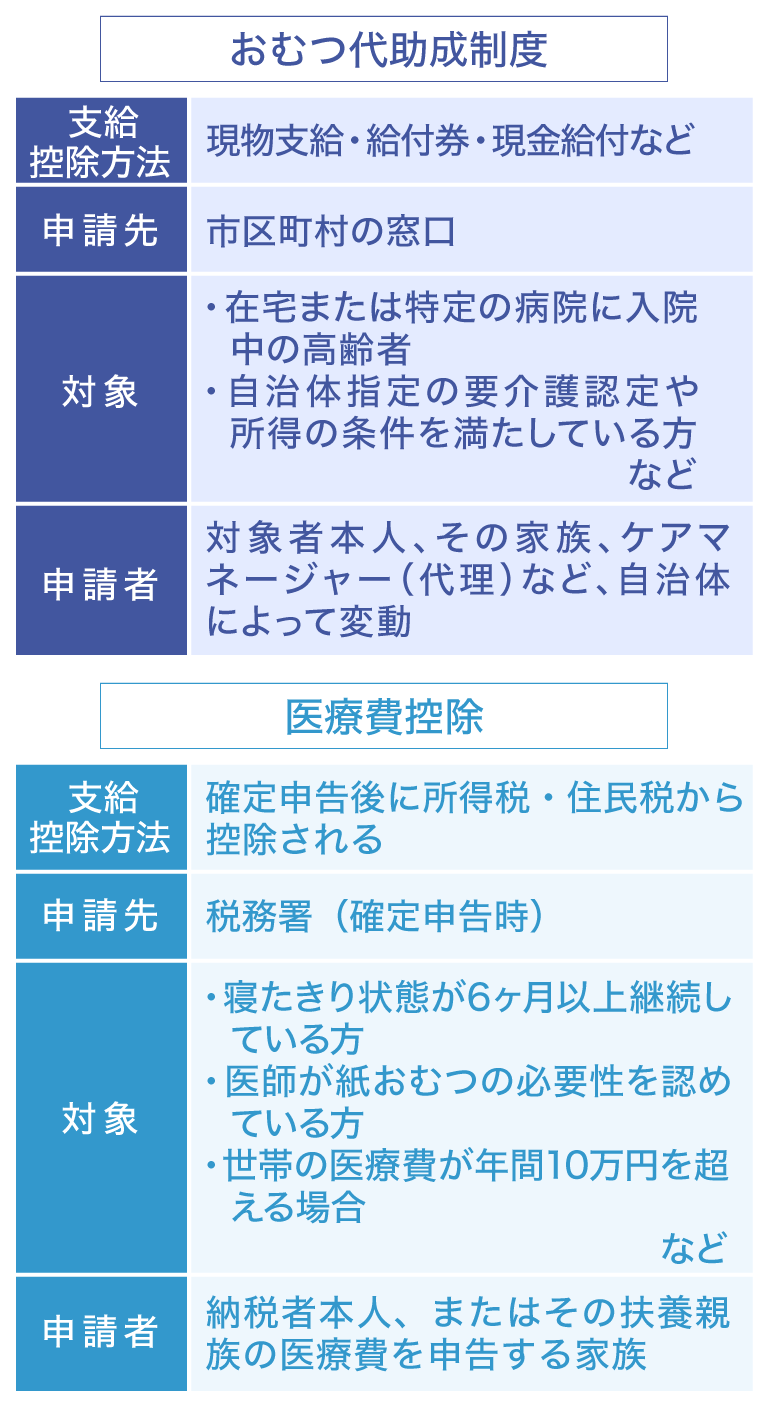

経済的負担を軽減する制度として、「医療費控除」がありますが、市区町村のおむつ代助成制度とは仕組みや目的が大きく異なります。

市区町村の助成制度は、実際に紙おむつを使用している人を対象に、購入費用の一部を現物や補助券の形で支給するもので、申請後すぐに利用が始まることも多く、実生活に直結したサポートです。申請は市区町村の窓口で行い、所得や要介護度など一定の条件が設けられているのが一般的です。

一方で医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告によって税金の一部が還付される制度です。おむつ代が対象になるのは、寝たきりの状態で医師の治療を受けており、かつ医師の発行するおむつ使用証明書や市区町村が交付する確認書がある場合に限られます。

医療費控除の条件を満たし、年間10万円以上の医療費を支払っている家庭は限られており、制度としての活用頻度は低めです。そのため、日常的な支援としては市区町村の助成制度の方が現実的で、利用者にとっても負担軽減を実感しやすい制度といえます。

医療費控除の流れや、適応期間などに関しては、詳しくはこちらの記事をご確認ください。

住んでいる自治体の助成制度を確認する方法

紙おむつ代の助成制度は自治体ごとに内容や条件が異なるため、まずはお住まいの自治体の助成制度の有無と詳細を正確に確認することが大切です。具体的には、以下のような情報源を活用できます。

- 市区町村の高齢者福祉課や介護保険課の窓口に直接問い合わせる

- 自治体の公式ホームページで「高齢者福祉」「紙おむつ支給制度」などのキーワードで検索する

- 地域包括支援センターや担当のケアマネジャーに相談し、制度の有無や申請の流れについて説明を受ける

「高齢者紙おむつ支給事業」「介護用品支給事業」「在宅高齢者福祉サービス」など、制度名が異なることもあるため、広い視点で探すことがポイントです。また、助成の形式(現物支給、補助券、現金助成)や対象者の条件(要介護度、所得制限など)も確認しておくと、申請の準備がスムーズに進められます。

おむつ代の助成制度や介護保険に関するQ&A

おむつ代助成制度や医療費控除に関しては、制度の内容や条件が複雑でわかりにくい部分があります。ここでは、よくある疑問について、専門家の見解をもとに解説します。

市区町村のおむつ代助成制度と医療費控除は併用できますか?

併用は可能です。

おむつ代助成制度は、自治体が紙おむつ代の一部や現物支給などにより助成する制度であり、助成額は自治体ごとに異なります。助成額が少ない地域では毎月の持ち出しが発生しやすく、医療費控除と併用することで全体の費用負担軽減につながる可能性があります。

おむつ代助成制度の利用について、よくある誤解や懸念はどのようなものですか?

おむつ代助成制度は、制度の名称や申請先が高齢者福祉関連であることから、介護保険制度の一部と誤解されることがあります。

介護保険制度では、おむつ代そのものに対して現金が給付される仕組みはありません。

また、おむつ代助成制度は、市区町村が行っている支援策の一つであり、自治体ごとに内容や条件が異なります。そのため利用を考えている方は、お住まいの自治体のサイトや担当のケアマネジャーを通して助成制度を利用できるのかを確認する必要があり、ケアマネジャーに申請を代行してもらうことができる場合もあります。

なお、ケアマネジャーが申請を代行する義務はありませんが、制度への理解不足や周囲の期待により、対応を求められるケースも少なくありません。また、すべての自治体で実施されているわけではなく、内容や条件もさまざまである点には注意が必要です。

利用にあたっては、自治体の窓口で詳細を確認し、必要な手続きを行うことが大切です。

まとめ

紙おむつ代は介護において日常的に発生する出費であり、ご家族にとっては大きな負担となることもあります。自治体の助成制度や医療費控除など、負担軽減に役立つ制度は複数存在しますが、それぞれの内容や条件は異なります。

正確な情報を得るためにも、まずは自治体の窓口や公式サイトを確認し、必要に応じてケアマネジャーにも相談してみましょう。専門的なサポートを受けることで、制度の適切な活用と費用負担の軽減が期待できます。

星山 徹(ほしやま とおる) 介護支援専門員(ケアマネージャー)

北海道の特別養護老人ホームにて、介護支援専門員(ケアマネージャー)として、通算19年勤務。

【取得資格】

・介護福祉士

・社会福祉士

・主任介護支援専門員(主任ケアマネージャー)

・精神保健福祉士