子どもにもみられる心因性頻尿とは?

発症の原因や治療方法について解説

トイレのない場所で尿意に襲われる場合、心因性頻尿が疑われます。本記事では小学生くらいの子どもにもみられる心因性頻尿について、発症してしまう原因や年代別の治療方法を解説します。専門家の見解に基づき、よくある疑問も解消しています。

心因性頻尿とは?

心因性頻尿とは、膀胱や尿道などに医学的異常がないにも関わらず、緊張やストレスなどの精神的な要因によってトイレが近くなる状態です。神経性頻尿と呼ばれることもあり、患者さんにとっては非常に辛い症状です。日常生活に大きな影響を与えることがあります。

通常の頻尿と違って器質的な病気が原因ではないため、身体的な検査では異常が発見されにくく、問診や生活状況などによって診断されるケースがほとんどです。

幼児から高齢者まで幅広い年齢層で発症する可能性があり、特に小児では入学や転校などの環境変化が原因となりやすい傾向にあります。

小学生くらいの子どもにもよくみられる

心因性頻尿は、子どもにもよくみられる症状です。

子どもの脳の排尿コントロール機能はまだ発達途中のため、心理的影響を受けやすくなっています。特に小学生は、入学・転校・家庭環境の変化などがストレスとなり、頻尿として表れるケースも少なくありません。

新しい環境への適応ストレスだけでなく、学校生活でのプレッシャー、兄弟の誕生、引っ越し、両親の仕事の変化なども原因になり得ます。多くの場合、環境への慣れによって自然に改善します。子どもの心因性頻尿は、身体の成長によって排尿機能が成熟し、精神的に安定することで解決が期待できます。

同時に、症状の改善には医療者や保護者の理解と適切な関わり方が重要です。頻尿に関して子どもを責めたり、無理にトイレを我慢させたりするのではなく、子どもが安心できる環境を整えてあげましょう。

心因性頻尿を発症しやすくなる原因は?

心因性頻尿の発症には複数の心理的・生理的な要因が複雑に絡み合っており、個人の性格や生活環境、過去の経験などによって症状の現れ方も異なります。

精神的なストレスや緊張が主な引き金になるケースが多く、自律神経のバランスが崩れると膀胱機能に影響が出やすくなると考えられます。また、過去の排尿にまつわる失敗体験がトラウマとなり、症状が慢性化することもあります。

発症の背景は個人差が大きいため、原因を整理して心理的な配慮を行うことが治療の始まりと言えます。

精神的なストレス

緊張や不安などの精神的ストレスによって排尿回数の増加が引き起こされることがあります。登校・仕事・人間関係など、日常生活の中で感じるプレッシャーや心配事が、身体症状として現れる典型的なパターンです。

ストレスと頻尿の症状が出現するタイミングが結び付けられれば、診断の手掛かりになります。たとえば「学校がある日だけ頻尿になる」「大切な会議の前になると急にトイレが近くなる」などの関連が見られる場合、心因性頻尿の可能性が高くなるでしょう。

問診の際は、生活環境やストレス要因を具体的に医師に伝えると診断に結びつきやすくなります。また、可能であれば排尿回数や1回の排尿量、1日の排尿量、尿意の強さなどを記録した「排尿日記」を3日間ほどつけて持参するのが望ましいでしょう。

自律神経の乱れ

ストレスが継続すると、交感神経・副交感神経のバランスが崩れ、膀胱機能にも影響を与えます。

自律神経の乱れによる心因性頻尿では、手汗や動悸、めまいなど他の症状を伴うこともあり、これらの症状が複数現れる場合は自律神経失調症のひとつと考えられます。

自律神経の乱れを整えるためには、生活リズムの見直しやアロマテラピーなどのリラクゼーションを取り入れるのが効果的です。規則正しい睡眠、適度な運動、ストレスの発散を心がけましょう。

過去にトイレに行けなかったトラウマがある

排尿に関する失敗体験や恥ずかしい思いをした記憶が、心因性頻尿の引き金となることがあります。特に感受性の高い子どもや思春期の子どもに強い印象を残すとされています。それをきっかけに、同じような状況になると「また漏れるかもしれない」「トイレに行けなくなったらどうしよう」という恐怖感から、頻尿症状が出現しやすくなるのです。

治療に際しては、まず症状のきっかけとなった出来事を詳しく聞き取り、過去の体験を掘り下げます。心因性頻尿が疑われる場合は、症状を理解して適切な対応を行うための第一歩であるといえます。

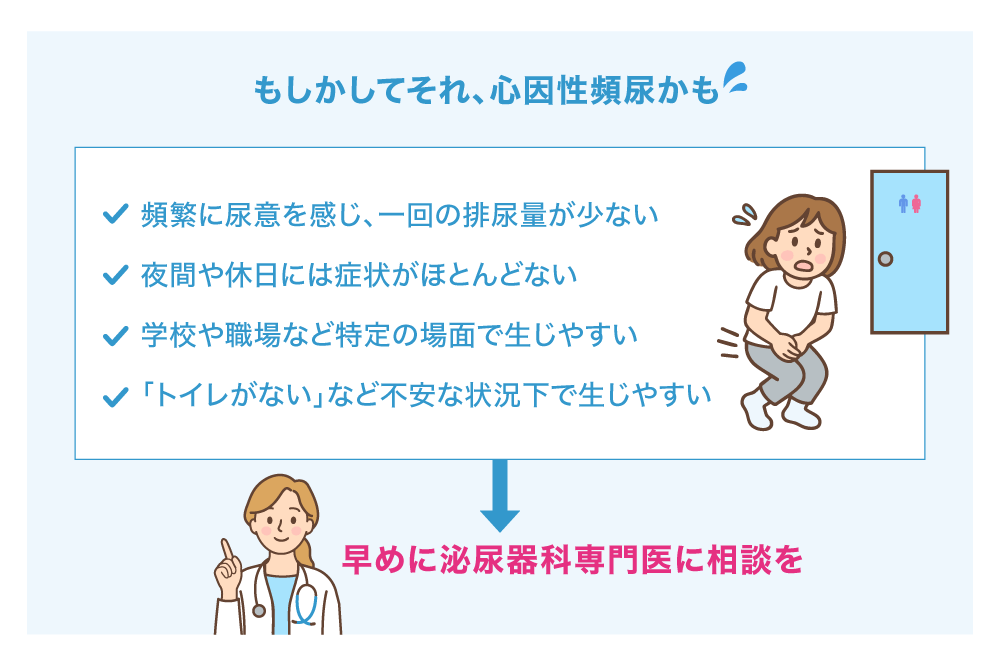

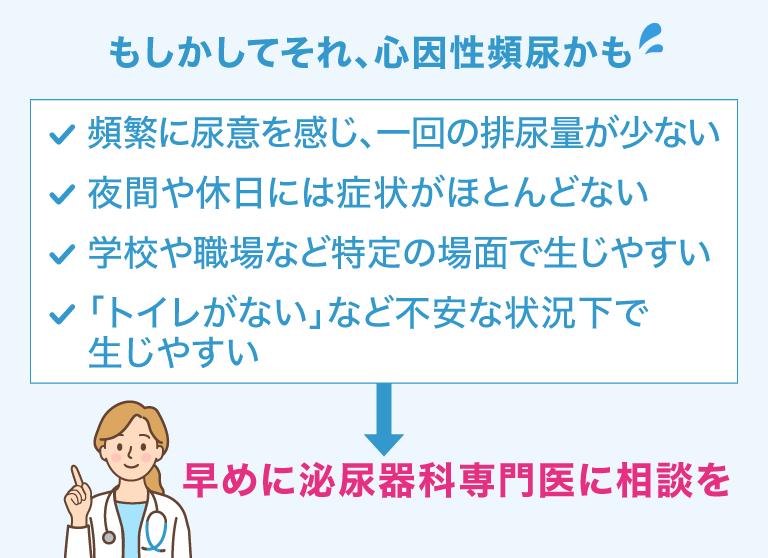

心因性頻尿が疑われる症状

心因性頻尿には、過活動膀胱などによる器質的な頻尿とは異なる特徴的な症状のパターンがあります。例えば、学校や職場など特定の場面で強い尿意が生じたり、「もしトイレがない状況になったらどうしよう」という不安が強かったりするケースも少なくありません。

検査で異常がないのに生活に支障が出ているときは、心因性頻尿の可能性があります。一人で抱えず、早めに泌尿器科専門医へ相談してみることが大切です。

心因性頻尿を克服する方法

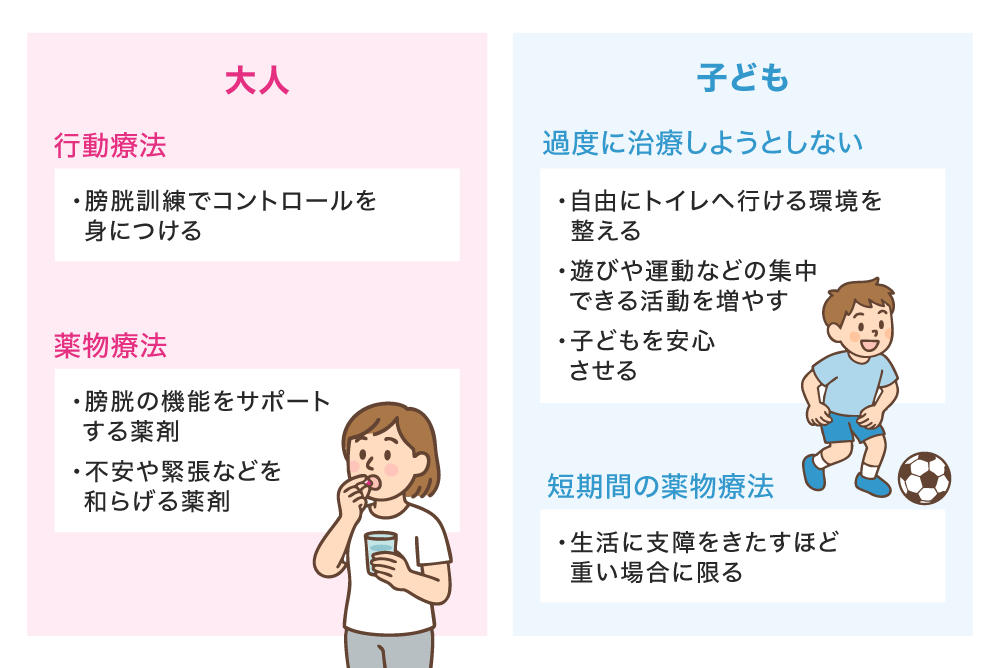

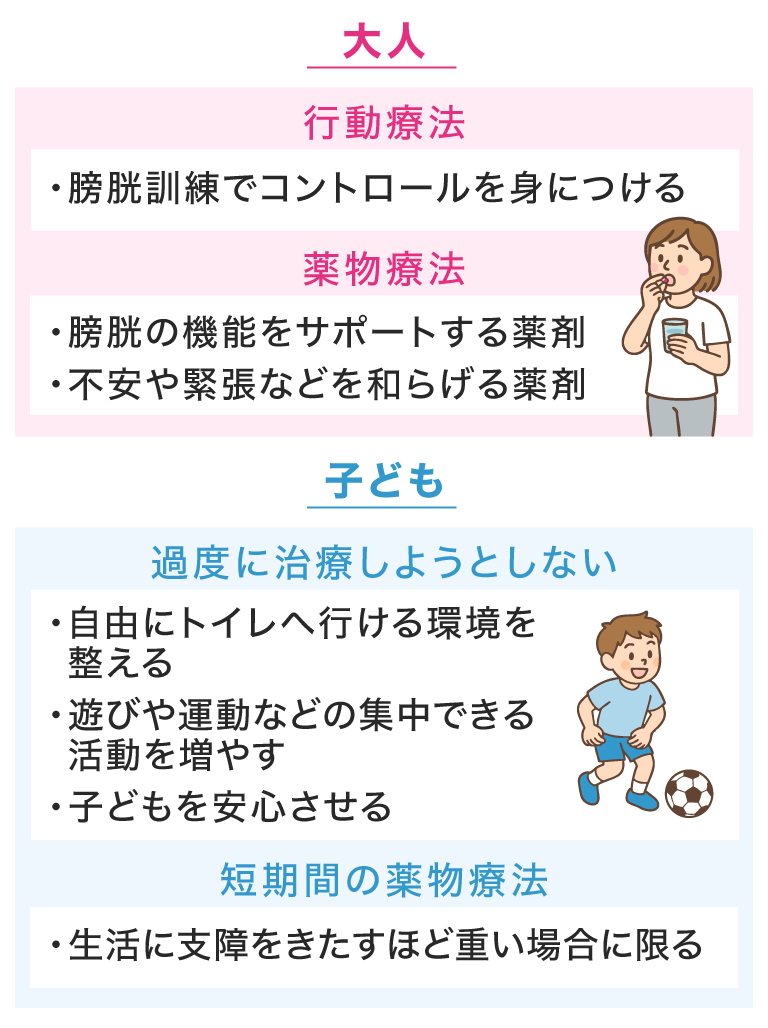

心因性頻尿の治療では、患者の年齢や生活背景、症状の重さに応じて個別にアプローチする必要があります。大人には行動療法や薬物療法が中心となる一方で、子どもの頻尿の多くは、成長による自然な改善が期待できるため「治そうとしない」姿勢が大切です。

また、高齢者では器質的要因との併存が多く、必要に応じて過活動膀胱や前立腺肥大症の治療も行います。一律の治療法はなく、それぞれの状況に最適な方法を選択することが重要です。

大人は行動療法か薬物療法が中心

成人の心因性頻尿の治療は、行動療法と薬物療法が中心です。行動療法では、排尿日記をつけて排尿パターンを把握しながら、計画的にトイレへ行く間隔を調整する「膀胱訓練」によって、膀胱のコントロール力を高めます。

薬物療法では、膀胱の収縮など排尿に関わる機能を抑制する薬剤と精神的な不安や緊張に作用する薬剤を使用する場合があります。2種類同時に使用するケース、どちらか一方のみ使用するケースがあり、症状などを見ながら種類が判断されます。

症状が長期間続いたり、うつ症状を併発したりといった場合は、精神科や心療内科との連携が有効です。専門的な心理療法やカウンセリングを通じて、根本的な心理的要因の解決を目指します。

子どもなら「何もしない」ことが多い

子どもの心因性頻尿に対する最も重要な原則は、過度に治療しようとしないことです。

多くの場合、成長とともに自然に改善します。学校で自由にトイレへ行ける環境を整えて「いつでもトイレに行ける」という安心感を与えましょう。

また、遊びや運動など、好きな活動に集中して排尿以外に意識を向けられる時間を増やすと自然な改善が促されます。これには、保護者や学校関係者の理解と協力も不可欠です。子どもを安心させるために「何度もトイレに行きたくなるのは病気ではない」「時間が経てば良くなる」ことを伝えましょう。

ただし、日常生活に大きな支障をきたすほど症状が重い場合に限り、短期間の薬物療法を検討することもあります。

高齢の場合は「過活動膀胱」や「前立腺肥大症」に対する薬物療法も多い

高齢者の頻尿は、心因性要素に加えて過活動膀胱や前立腺肥大などの加齢に伴う器質的な要因も併存することが多く、薬物療法を行うのが一般的です。

生活習慣の指導や膀胱訓練による改善が理想的ではありますが、高齢者の場合は薬物療法と併用しないと改善しにくいケースも多いです。認知機能への影響なども考慮して、慎重に薬が選ばれることとなります。

女性では、膀胱の筋肉が過度に収縮し、少量の尿でも強い尿意を感じる「過活動膀胱」が多く見られるため、過活動膀胱へのケアが行われます。一方で、男性では肥大した前立腺が尿道を圧迫して排尿障害が生じ、結果として頻尿症状として表れる前立腺肥大症による頻尿が多く見られるため、その症状を治療する選択肢が取られます。

心因性頻尿についてよくあるQ&A

心因性頻尿について、患者本人やご家族から寄せられることの多い質問について、医師が専門的な観点で回答します。

心因性頻尿を克服するまでにどれくらいの期間がかかりますか?

一般的な目安として、薬物療法では2〜3カ月程度、認知行動療法では6カ月前後で改善効果が現れる場合が多いとされています。ただし、治療期間は個人差が大きく、症状の程度や原因、年齢、治療方法によって異なります。

子どもの場合は自然に改善することも多く、環境に慣れてくると数週間から数ヵ月で症状が軽減する場合があります。一方、大人ではストレスや習慣の影響で長引くケースも見られ、根本的な改善には時間がかかることもあります。

継続的な治療と併せて、環境調整や家族・職場の理解も重要です。周囲のサポートによって治療効果が得やすくなり、回復期間の短縮にもつながります。

心因性頻尿が疑われる場合「泌尿器科」と「心療内科」どちらを受診するべきですか?

隠れた器質的疾患の有無がないか調べる必要があるため、まずは泌尿器科を受診しましょう。

泌尿器科では、尿検査、血液検査、超音波検査、場合によっては膀胱機能検査なども行われ、泌尿器系に異常がないことを確認します。

検査で異常がなく、排尿記録や症状の経過から心因性の可能性が高いと判断された場合は、心療内科や精神科などで治療するケースもあります。

心因性頻尿が「日中に限定」されるケースが多いのはなぜですか?

心因性頻尿の発症は、学校や職場など日中に感じるストレスや、緊張などの心理的負荷が原因であるケースが多いためです。

夜間や休日など、リラックスできる環境では心理的負荷が軽減されるため、症状が軽くなったり消失したりします。これは心因性頻尿の重要な特徴の一つで、診断の手がかりにもなります。

一方で、夜間型の心因性頻尿はまれですが、不眠症や睡眠障害によって眠れない場合、トイレのことが気になってしまうという形で症状が現れることもあります。

まとめ

心因性頻尿とは、身体に異常がないにもかかわらず、精神的な要因で頻繁にトイレに行きたくなる状態をいいます。環境の変化やストレス、トラウマが引き金となることが多く、年齢を問わず誰にでも起こり得る症状です。

治療の際は、子どもには見守る姿勢を、大人には行動療法や薬物療法、高齢者には他の疾患との併存を考慮した対応が必要です。心因性頻尿が疑われる場合、まず泌尿器科を受診し、必要に応じて他科に相談しましょう。

心因性頻尿は適切なサポートで改善が期待できます。一人で抱え込まず、医療機関も含めて周囲の支えを活用しましょう。

村上 知彦(むらかみ ともひこ) 医療法人 薬院ひ尿器科医院

日本泌尿器科学会専門医

長崎大学医学部医学科 卒業 / 九州大学 泌尿器科 臨床助教を経て 現在は 医療法人 薬院ひ尿器科医院 勤務 / 専門は泌尿器科