介護用おむつの正しい捨て方は?

臭い対策や衛生面で注意すべきポイント

介護では紙おむつの交換や処分時の臭い、ごみの扱いに悩むことが少なくありません。適切に処分するには、基本的な手順や自治体ごとのルールを確認しておくことが大切です。この記事では、使用済み紙おむつの捨て方や注意点、よくある疑問への対応について解説します。

介護用使用済み紙おむつの正しい捨て方は?

介護用の紙おむつを処分する際には、衛生面や臭いへの配慮が求められます。家庭内と外出先では処理方法に異なる部分もあり、それぞれに合わせた準備や対処を行いましょう。処分時には、自治体の分別ルールに従う必要があります。マナー違反によるトラブルを防ぐためにも、正しい方法を理解しておきましょう。

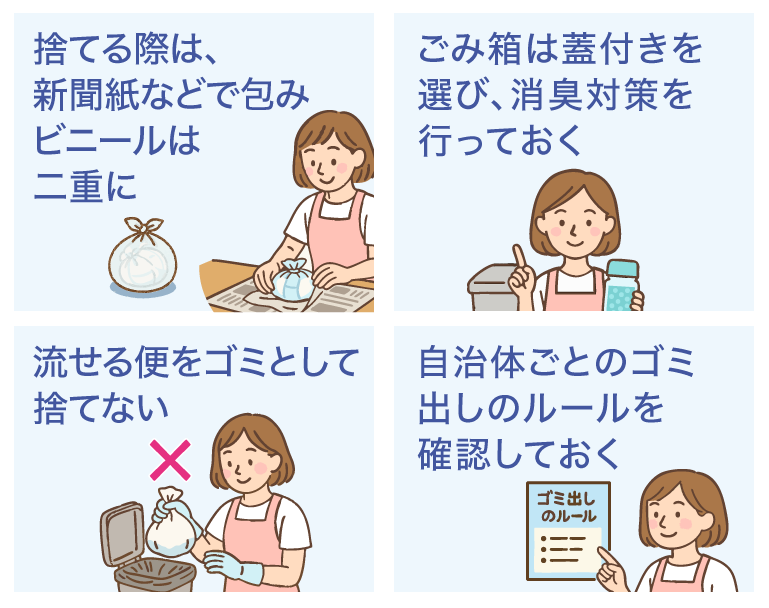

家庭ごみでの処分は自治体の分別ルールを確認

家庭で使用済み紙おむつを処分する際は、まずお住まいの自治体のごみ分別ルールを確認しましょう。多くの自治体では、可燃ごみ(一般廃棄物)として扱われていますが、指定袋の使用や透明袋での排出が求められるケースもあります。市区町村のホームページや配布されているパンフレットでルールを確認することが基本です。

処分に必要なものとしては、使い捨て手袋、新聞紙やチラシなどのおむつを包む紙、消臭タイプのビニール袋、ふた付きのごみ箱が挙げられます。便がついている場合は、できるだけトイレに流してから処理すると、臭いの軽減にもつながります。

家庭での処分は、次のような手順で行います。

新聞紙やチラシがない場合には、専用の消臭袋の活用などを検討しましょう。衛生と臭い対策のためにも、保管するごみ箱の清掃や袋の密閉など、日々の工夫が重要です。

外出時は指定ごみ箱か持ち帰るのが基本

外出先で紙おむつを交換する場合、原則として使用済みのおむつは自宅に持ち帰るのがマナーとされています。公共施設のトイレにあるごみ箱に捨てるのは避け、「お持ち帰りください」と表示がある場合には必ず従いましょう。

外出時には、おむつの交換に必要な物を事前に準備しておくと安心です。新しいおむつやおしりふき、使い捨て手袋、包むための紙、ビニール袋、密閉可能なジッパー付きの袋、防臭ポーチ、手指消毒剤などがあると便利です。

また、旅行など長時間の外出時には、事前にトイレの設置場所を確認しておくとスムーズです。さらに、観光案内所や宿泊施設に紙おむつの処理方法を尋ねておくと、現地での対応に困りません。自宅と同様の処理手順を基本とし、周囲への配慮を忘れずに対応することが重要です。

一部の自治体では使用済みの紙おむつの戸別回収を実施している

自治体によっては、専用の戸別回収や持ち込み制度を設けている場合があります。こうした取り組みは、介護を担う家庭の負担軽減につながる仕組みとして注目されています。

例えば福岡県大木町では、各地区やごみ処理施設「環境プラザ」に紙おむつ専用の回収ボックスが設置されており、住民は専用のごみ袋を使って紙おむつやパッド、おしりふき、ウエットティッシュなどを投入できます。曜日を問わず、好きなタイミングで出すことができるため、忙しい介護家庭でも使いやすい仕組みです。

また、紙おむつ専用ではないものの、戸別訪問収集制度が整備されている自治体も存在します。東京都北区では、75歳以上で一人暮らしかつ介護認定を受けている人を対象とした制度として、市の職員が戸別訪問を行い、安否確認も兼ねてごみを回収する「ふれあい訪問収集」を実施しています。

ただし、こうした戸別回収制度がある場合でも、利用には一定の制約があります。具体的な対象条件や申請手続きについて、各自治体のホームページで事前に確認しながら、ご自身の状況に合った処理方法を検討することが重要です。

紙おむつの臭い対策と衛生面での注意点

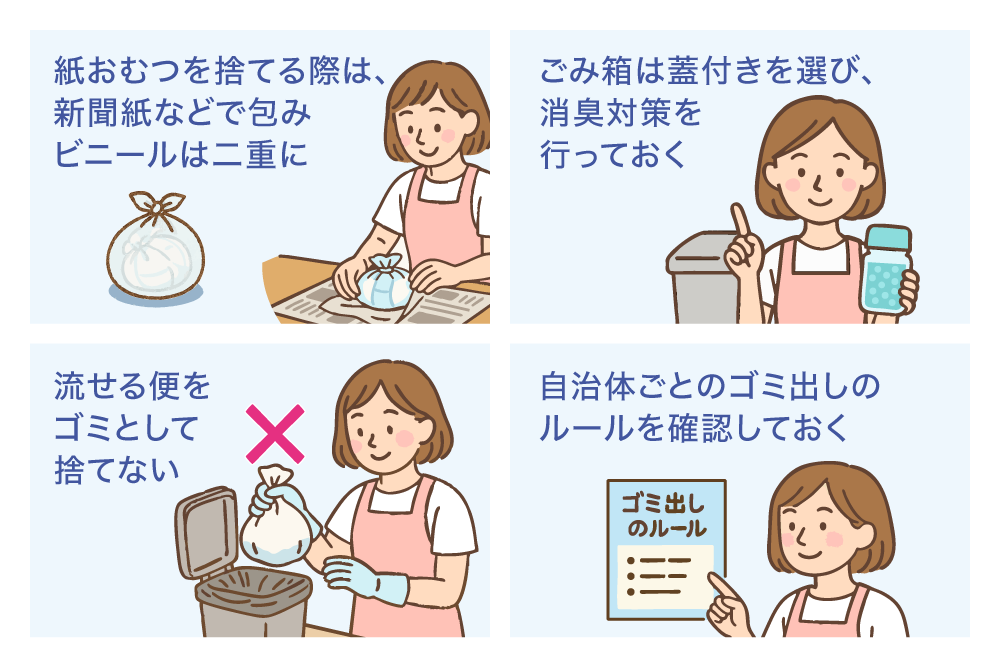

使用済み紙おむつは、適切に処理しないと強い臭いを発しやすく、家庭内の衛生環境や居住者の快適性に大きな影響を与えます。まず基本となるのは、交換時の処理方法です。汚物の付着面を内側にしておむつを丸め、新聞紙などで包んでからビニール袋に入れ、しっかりと口を縛るようにします。ビニール袋を二重にすることで、臭い漏れをより抑えることができます。

おむつを一時的に保管するごみ箱は、ふた付きタイプを選び、底に重曹や乾燥させたお茶殻を入れると消臭効果が期待できます。介護専用の消臭剤やスプレーも市販されているため、併用するとさらに効果的です。おむつ交換の際は窓を開けて換気するなど、室内の空気を清潔に保つ工夫も欠かせません。

臭い対策は単なる生活上の工夫にとどまらず、衛生リスクの軽減や、ご本人の尊厳を守ることにもつながります。正しい方法で処理することで、介護する側・される側の両方にとって快適な生活環境を維持することができます。

マナー違反に要注意!紙おむつ処理がトラブルにつながりやすいケース

紙おむつの処理を怠ったり、配慮に欠けた対応をしてしまうと、家庭内や近隣との間でトラブルに発展するリスクがあります。例えば、トイレに流せる排泄物を処理せずにおむつごと捨てる、紙に包まずにそのまま袋へ入れる、袋の口を結ばずにごみ箱へ入れるといった行為は、臭いのトラブルにつながる可能性があります。

さらに、指定日や時間外の排出、自治体指定のごみ袋を使わない排出、また中身が透けて見える状態で紙おむつを出すといった行為は、自治体のルール違反にあたり、近隣住民からのクレームや苦情の対象となる恐れがあります。

こうした状況が繰り返されると、「臭いがひどい」「不衛生だ」といった印象を与え、介護家庭に対する偏見や距離感を生む要因にもなりかねません。少しの気配りや正しい知識の有無が、トラブルを防ぎ、信頼関係を維持する大きな分かれ目になることを意識しましょう。

紙おむつの捨て方に関するQ&A

多くの方が抱える介護用紙おむつの捨て方の疑問や不安について、専門家であるケアマネジャーの見解に基づきながらお答えします。

家庭で紙おむつを交換する際、個人防護具(PPE)を着用した方が良いですか?

主に感染予防の観点で、使い捨ての手袋は使用することを推奨します。

個人防護具(PPE)にはさまざまな種類がありますが、ノロウイルスや感染性胃腸炎など事前に感染リスクが高いと予測できる場合には、手袋以外のエプロンまたはガウン、マスク、フェイスシールドなどを活用することで、自身への感染リスクを下げられるメリットがあります。

一方で、正しく着用しないと予防効果が低下してしまう点には注意が必要です。

紙おむつの処分を理由に近隣住民とトラブルが発生した時の解決方法はありますか?

苦情が寄せられた場合は、まず謝罪し、冷静に話を聞く姿勢が重要です。感情的な対立が懸念される場合は、ケアマネジャーや民生委員など第三者に仲介してもらうか検討します。

紙おむつの処理において、自治体のルールに従っていても、臭いやごみの量に関する不満が生じてしまった場合には、ごみ出しルールの再確認と順守に加え、臭い対策や排出する量を減らすような工夫が求められます。

トラブル予防の観点でケアマネジャーから受けられるサポートとしては、使用するおむつの種類の見直しや、家族への交換方法のレクチャーの実施などが考えられます。

紙おむつの処理費用を助成してもらえる制度はありますか?

自治体によっては、紙おむつの購入費用や処理費用の一部を助成する制度が設けられています。例えば北海道深川市では、紙おむつの支給を受けている世帯に対して指定のごみ袋を支給する制度があります。

こうした制度の有無や内容、申請条件は自治体によって異なります。医師の意見書や要介護度の証明が必要なケースもあるため、詳細は各自治体に確認してください。

まとめ

正しい紙おむつの処分は、衛生管理や臭いの抑制において非常に重要です。周囲への配慮を怠ると、家庭内や地域でのトラブルの原因にもなりかねません。単にごみとして出すのではなく、できる限り臭いが漏れないような対策や、状況によっては量の抑制も意識する必要があります。

また、自治体ごとに処分方法が異なるため、ルールを正しく把握し処理することが求められます。ただし、自治体の指示に従っていても苦情が出るケースもあります。そうした場合には、使用するおむつの見直しや臭いが漏れない工夫をするなど、捨てる側の工夫が効果的です。ケアマネジャーの助言を受けながら柔軟に対応することが、円滑な関係維持につながります。

星山 徹(ほしやま とおる) 介護支援専門員(ケアマネージャー)

北海道の特別養護老人ホームにて、介護支援専門員(ケアマネージャー)として、通算19年勤務。

【取得資格】

・介護福祉士

・社会福祉士

・主任介護支援専門員(主任ケアマネージャー)

・精神保健福祉士