腹圧性尿失禁とは?

症状の改善が期待できる体操や医療機関での治療について解説

くしゃみや運動での尿もれについて、誰にも相談できないまま不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。本記事では、専門医監修のもと、腹圧性尿失禁の主な原因から、ご自身でできるケア方法、医療機関の受診タイミングまで詳しく解説します。

目次

腹圧性尿失禁とは?

腹圧性尿失禁とは、何らかの理由でおなかに力(腹圧)がかかった時に起こる尿もれのことです。骨盤底筋群と呼ばれる筋肉が弱まり、膀胱(ぼうこう)や尿道を十分に支えきれなくなった結果、腹圧がかかった際に尿道を十分に締められなくなり尿がもれてしまいます。日常生活の中で突然尿もれが起こるため、生活の質に大きく影響します。

加齢や出産、肥満などが原因とされており、「30代以降の女性は約4人に1人の割合で腹圧性失禁を経験している」という報告もあるほど女性に多くみられます。

切迫性尿失禁や混合性尿失禁との違い

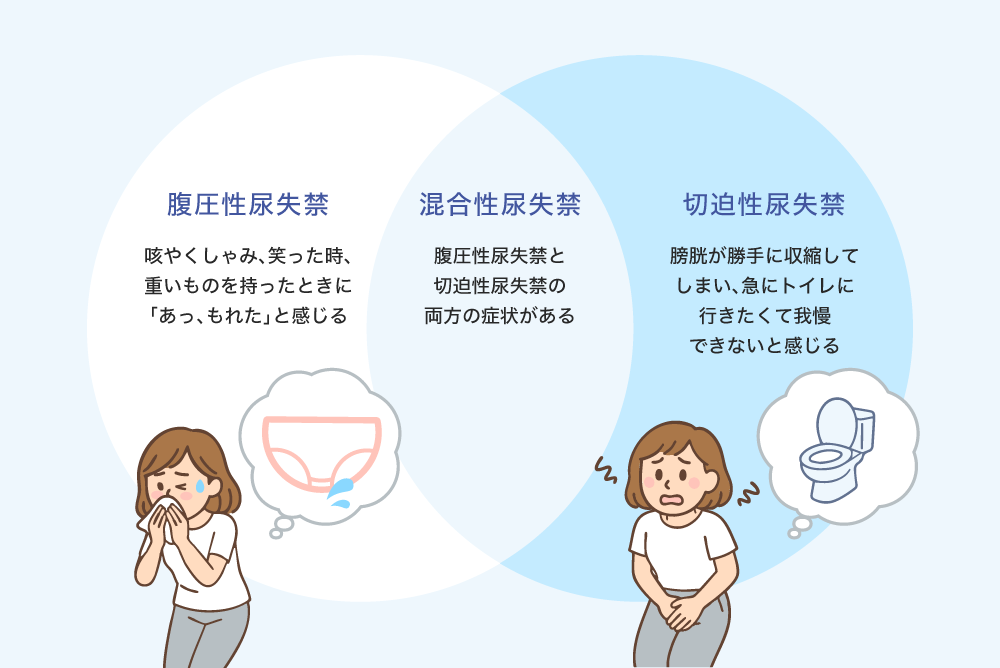

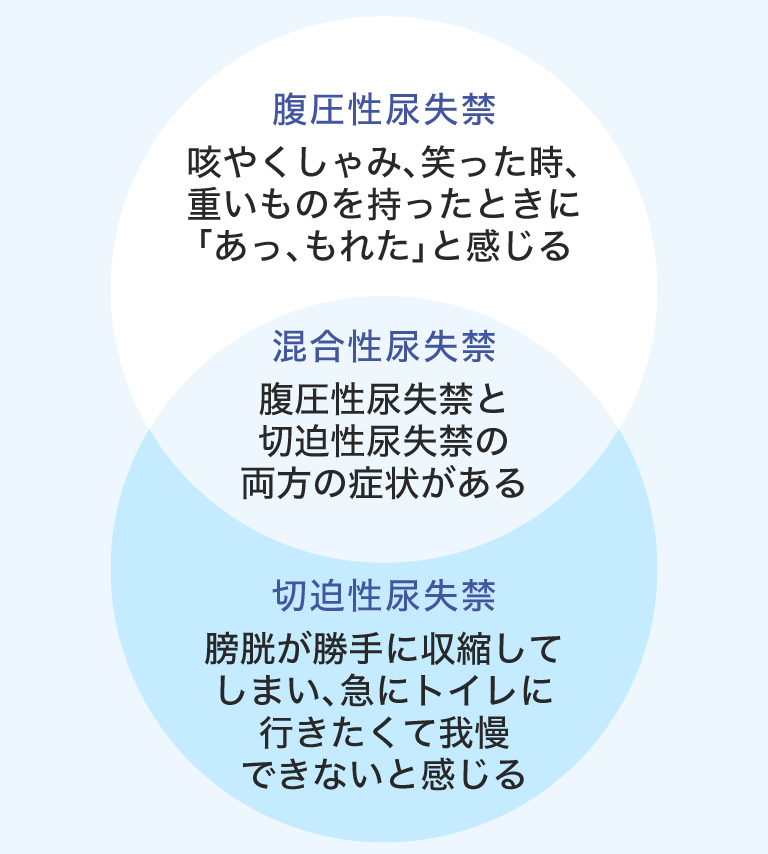

腹圧性尿失禁のほかにも、切迫性尿失禁や混合性尿失禁などの種類があります。

切迫性尿失禁は、膀胱が突然収縮し、「トイレに行きたくて我慢できない!」という強い尿意を感じた後、トイレに間に合わず尿もれが生じます。混合性尿失禁は、腹圧性尿失禁と切迫性尿失禁の症状が両方起こります。

どの種類の尿失禁なのか判断がつきにくいこともありますが、腹圧性では咳をした時や立ち上がった時にもれるかどうか、切迫性ではトイレに行きたいと感じてからすぐにトイレに駆け込まないともれてしまうという症状があるかが見分け方のポイントであり、診断の際にも重要視される症状です。

関連記事:尿失禁の種類

関連記事:切迫性尿失禁

腹圧性尿失禁にみられる主な症状

腹圧性尿失禁では、おなかに力が入った瞬間に少量の尿もれが生じます。具体的には、咳やくしゃみ、重いものを持ち上げる、階段の上り下りなどのタイミングで発生しやすいです。いずれもおなかにいきなり力がかかる日常動作で、安静時や横になっている時などは起こりません。

特に、ぜんそくのように咳が慢性的に続く呼吸器疾患がある方は、咳で頻繁に腹圧がかかるため、腹圧性尿失禁のリスクが高くなります。もれる尿の量は通常は少量ですが、状況によって繰り返し生じる点も特徴です。

腹圧性尿失禁の可能性をセルフチェック

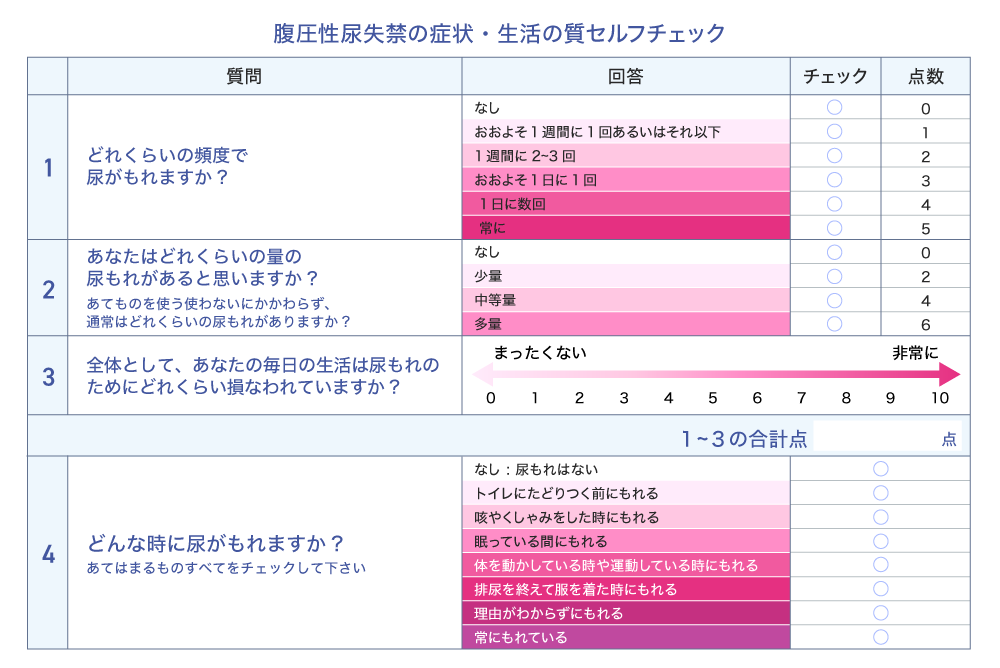

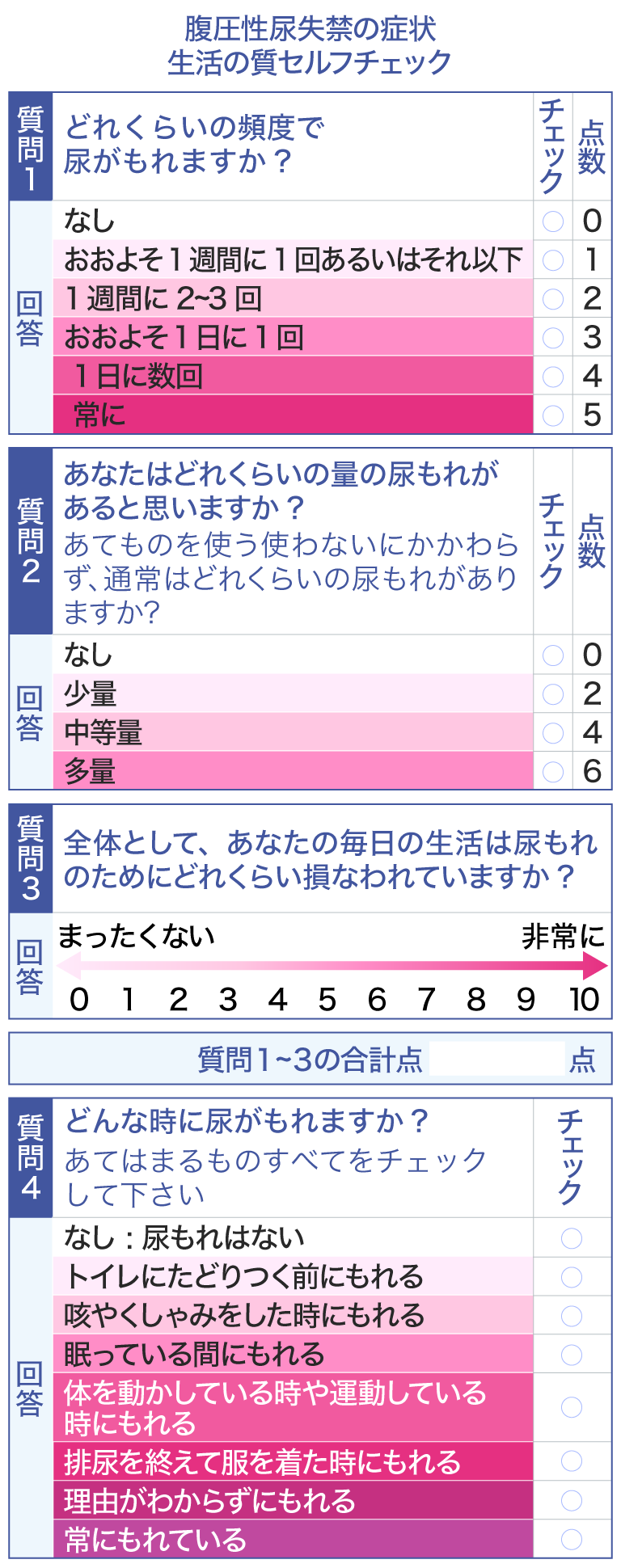

「もしかしたら自分も腹圧性尿失禁かもしれない」と気になった方は、まずセルフチェックで確認してみましょう。本記事では、泌尿器科でも活用されている「ICIQ-SF」という評価票の項目をご紹介します。

以下の質問に回答し、質問1~3の得点の合計点数が高いほど重症だと評価されます。

ICIQ-SFは「尿失禁の頻度(0~5点」「通常の失禁量(0~6点)」「日常生活への影響の度合い(0~10点)」の3項目と、スコアには含まれない「自覚症状」によって腹圧性尿失禁の重症度を評価するもので、1点以上で腹圧性尿失禁に該当します。

腹圧性尿失禁の主な原因

腹圧性尿失禁の主な原因は、骨盤底筋の損傷や緩みです。特に女性は出産や加齢、ホルモンバランスの乱れなど、さまざまな要因で骨盤底筋にかかる負担が大きくなりやすいです。また、女性よりも頻度は少ないものの、男性にも起こり得るもので、肥満や便秘につながるような生活習慣も原因であるケースもあります。

出産・加齢・閉経による骨盤底筋への負担

女性の場合、ライフステージごとに骨盤底筋に負担がかかりやすい状態が発生します。

まず妊娠や出産においては、ホルモンバランスの変化や胎児の重みによって骨盤底筋に継続的な負担がかかります。特に経腟分娩(けいちつぶんべん)では胎児が産道を通過する際、骨盤底筋が大きく引き伸ばされることで損傷するケースが少なくありません。

多くの場合、産後数カ月で回復しますが、低下した筋力が回復しないまま尿失禁の原因になることもあります。また、加齢や閉経によって女性ホルモンのエストロゲンが減少すると、骨盤底筋や周囲組織の弾力や筋力がさらに低下し、尿道を締める力が弱まります。このような体の変化が重なると、腹圧性尿失禁のリスクが高まります。

男性の場合は前立腺の手術が影響するケースも

男性にみられる腹圧性尿失禁は、前立腺がん治療のための前立腺全摘除術や、前立腺肥大症の手術に起因するケースが多いです。これらの手術によって、尿道を締める役割を担う尿道括約筋が損傷を受けることで発症します。

本来、男性は前立腺と尿道括約筋の二重の構造で排尿をコントロールしています。しかし、前立腺を摘出すると排尿を尿道括約筋だけで調節することになるため、前立腺に損傷があると腹圧性尿失禁のリスクが高くなります。

肥満や便秘、慢性的な咳などの生活習慣

腹圧がかかりやすい生活習慣も、腹圧性尿失禁の発症に影響します。例えば体重が増えすぎると、骨盤底筋に圧力をかけ続ける状態になるため、筋肉の疲労や緩みを引き起こしやすくなります。

また、便秘で日常的に強くいきんで腹圧が上がったり、ぜんそくによる慢性的な咳によって腹圧がかかる習慣があったりすると、骨盤底筋に繰り返しダメージを与える可能性があります。

腹圧性尿失禁の症状改善が期待できる骨盤底筋トレーニング

腹圧性尿失禁が疑われる場合、まずは骨盤底筋トレーニングで改善を試みましょう。特別な器具は必要なく、自宅で始められる対策です。骨盤底筋のトレーニングは、軽度から中等度の腹圧性尿失禁に対する第一選択の保存療法として、世界的に推奨されています。骨盤底筋を意識的に収縮させ、緩ませることで筋力を強化し、尿もれの改善につながります。

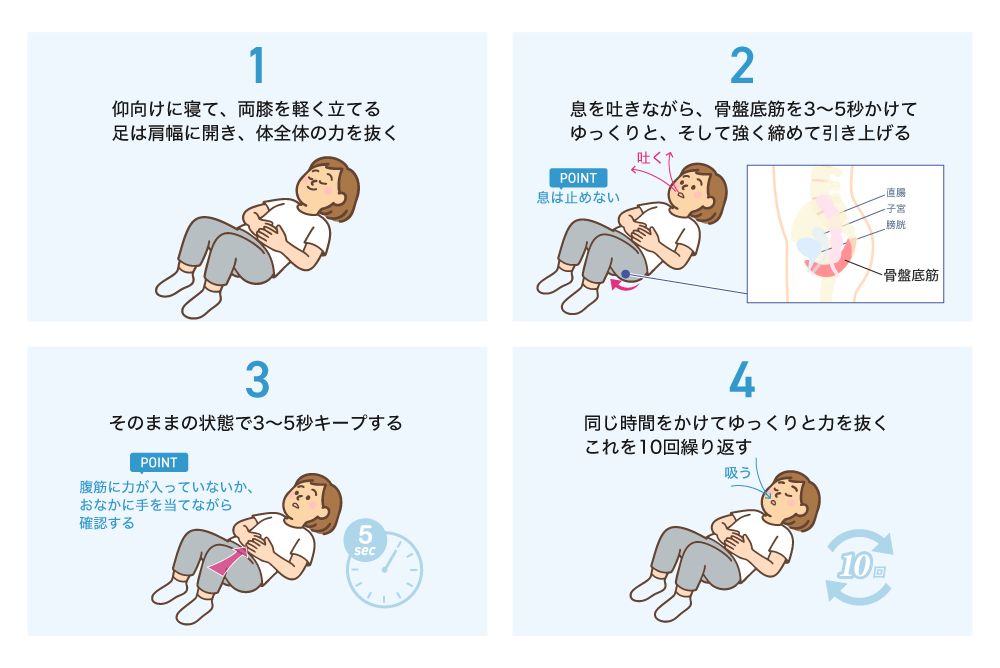

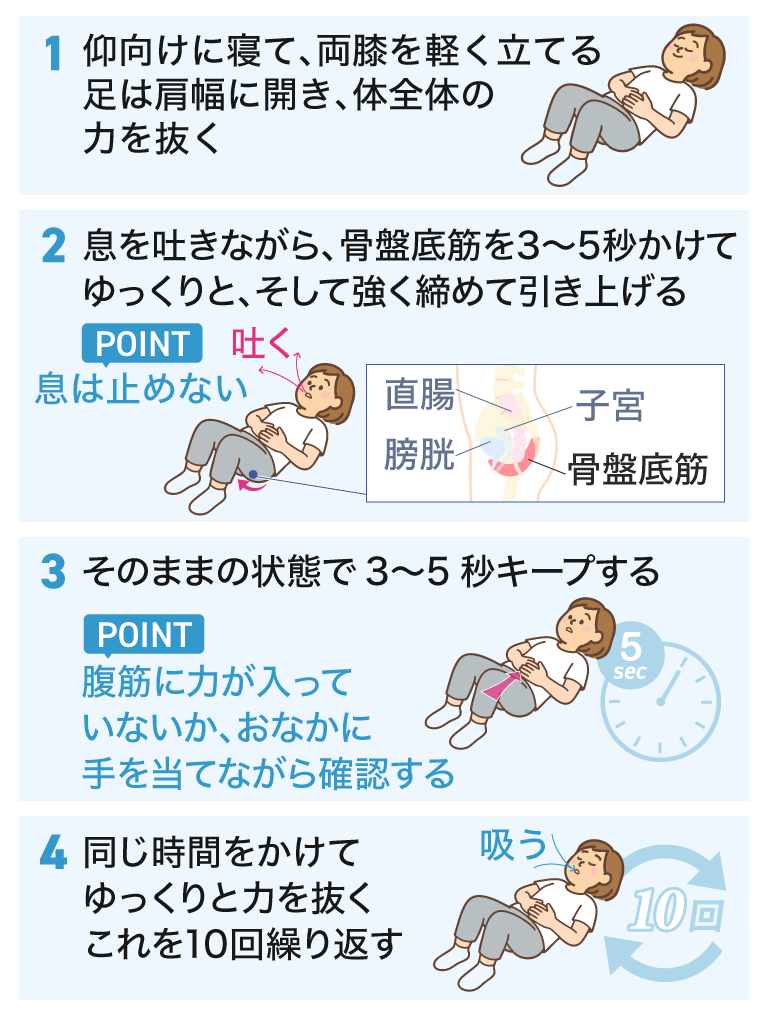

骨盤底筋トレーニングの正しいやり方とコツ

骨盤底筋トレーニングを始めても効果が感じにくい場合、正しいやり方がわからないまま試していたり継続できていなかったりする事が原因になっている可能性があります。

骨盤底筋トレーニングの正しい方法は以下の通りです。

息を止めず、おなかに手を当て、腹筋に力が入っていない状態を確認しながら進めるのがコツです。自分の筋力に合わせて、無理のないように行いましょう。また、骨盤底筋トレーニングをするタイミングを決めると習慣化しやすいため、朝起きてすぐ、お風呂に入った後、寝る前など、タイミングを決めて生活に取り入れることをおすすめします。

関連記事:骨盤底筋トレーニング

腹圧性尿失禁の受診目安と医療機関における治療

腹圧性尿失禁の悩みで「生活の質が低下した」と感じたら、それは医療機関を受診するべきタイミングだと言えます。「尿もれが心配で外出に消極的になった」「週に何度も尿もれが起こる」といった場合は、早めに泌尿器科や産婦人科の受診を検討しましょう。

医療機関で行われる治療の種類

医療機関における腹圧性尿失禁の治療では、第一選択として薬物療法を進めるケースが多いです。服薬によって尿道括約筋を収縮させ、尿道を締める力を補助することで尿もれを軽減します。手術や麻酔が行えないような基礎疾患のある方は、薬物療法と併せて骨盤底筋トレーニングや生活習慣の見直しなども進めていく必要があります。

手術を検討する場合はレントゲン検査で重症度を分類することも

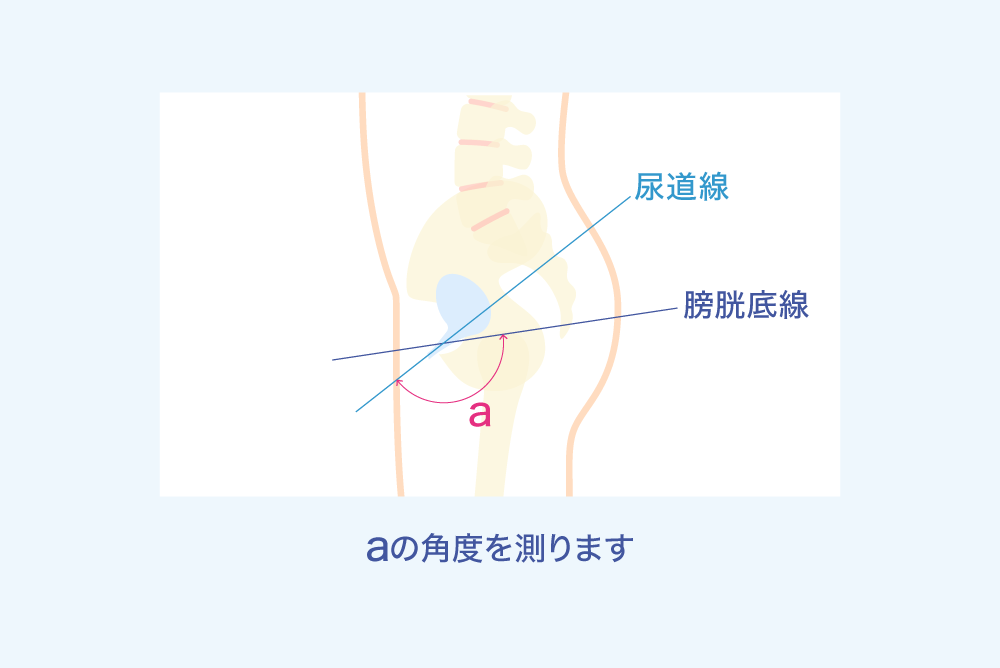

腹圧性尿失禁の治療に手術を検討する場合には、より詳細な診断が必要となります。その際に行われる代表的な検査が「鎖膀胱尿道造影」です。

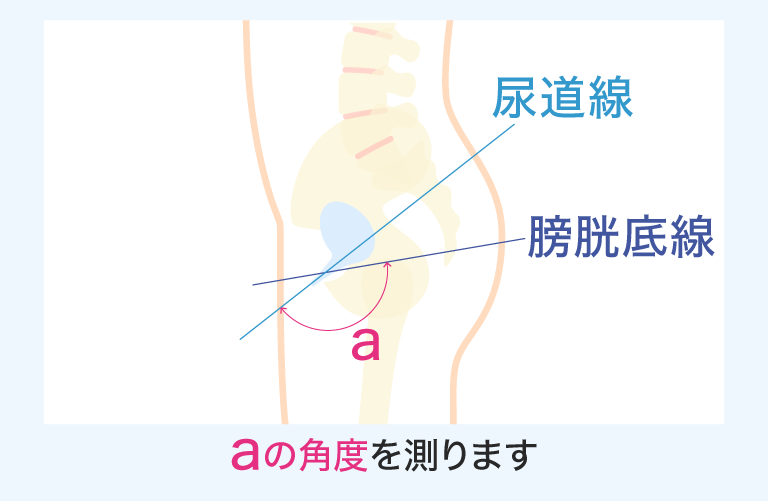

膀胱内に造影剤を注入して専用の鎖を尿道に挿入した上で、立位で安静時と腹圧(いきみ)時の両方の状態をX線撮影し、膀胱や尿道の動きを視覚的に評価します。膀胱頸部(ぼうこうけいぶ)や尿道が腹圧によってどの程度下がるか、膀胱底部と尿道が作る角度(後部尿道角)がどのように変化するか、腹圧をかけた際に膀胱自体が下がる(膀胱下垂)かどうかを確認します。

正常な後部尿道角は90~100度ですが、この角度が大きくなるほど膀胱から尿道への出口がまっすぐになって尿失禁のリスクが高まります。150度以上は重症で、手術適応となる場合も多いとされています。

また、膀胱下垂は骨盤底筋の弱化が原因で起こり、失禁の程度に影響します。失禁の原因ですが、下垂が強すぎると逆に尿が出にくくなることもあります。

毎日の安心のために尿もれパッドを賢く利用するポイント

尿もれパッドの活用は、治療やセルフケアの効果が出てくるまでの間も安心して日常生活を送るために非常に有効です。「尿もれパッドの代わりになりそう」「購入するのが恥ずかしい」といった理由から、生理用ナプキンで代用する方もいますが、尿の吸収に優れないだけでなく、パッドから尿がもれたり、肌トラブルの原因になったりする可能性があります。

尿もれパッドは尿の特性に合わせて設計されており、逆戻りを防いで肌をさらさらに保ちながら、アンモニア臭を抑える消臭機能も備えています。加えて、尿もれパッドを尿道口に隙間なく密着させることでもれを防いでいます。このような尿もれ対策に特化したアイテムを活用しながら、生活の質を向上させていきましょう。

尿ケアパッドについて、詳細は以下のページでも紹介しています。

関連記事:商品ラインナップ

腹圧性尿失禁についてよくある質問

腹圧性尿失禁についてよくある質問とその回答を、専門医の見解に基づき解説します。

産後の尿もれは自然に治りますか?

腹圧性尿失禁による産後の尿もれは、自然に治る場合もあります。特に20代で出産された方は、時間の経過とともに症状が改善するケースが多いとされています。

しかし、30代以降では、自然経過のみでは症状が残ったり、数年以上続いたりすることも少なくありません。産後6カ月以上たっても尿もれが続く場合は、専門医へ相談することをおすすめします。

放置すると悪化しますか?骨盤臓器脱につながる可能性は?

腹圧性尿失禁を放置すると症状が悪化する可能性があり、将来的に骨盤臓器脱を発症するリスクも高くなります。特に、出産後に腹圧性尿失禁が続いている場合、骨盤底筋の筋力低下が背景にあると考えられます。ここに加齢や体重増加も加わるとさらに筋力が低下し、骨盤臓器脱につながる可能性が否定できません。

まとめ

女性にとって、尿もれは経験しやすい体のトラブルと言えます。特に腹圧性尿失禁は女性にみられるケースが多く、生活の質を低下させる原因になりかねません。医療機関の受診について、ハードルが高く感じられる方も多いでしょう。しかし、専門家に診断を受け、重症度に応じた治療に取り組むことによって生活の質の改善につなげられます。

近年では女性泌尿器科外来を掲げているクリニックや病院もあり、女性特有の尿のトラブルや悩みを相談しやすい環境が整いつつあります。尿もれに悩んでいる方は、ぜひ一度相談してみましょう。

村上 知彦(むらかみ ともひこ) 医療法人 薬院ひ尿器科医院

日本泌尿器科学会専門医

長崎大学医学部医学科 卒業 / 九州大学 泌尿器科 臨床助教を経て 現在は 医療法人 薬院ひ尿器科医院 勤務 / 専門は泌尿器科