急な尿意でトイレに間に合わない!

切迫性尿失禁の原因と治療方法を解説

「トイレに間に合わない……」という尿もれの悩み、もしかしたら切迫性尿失禁かもしれません。本記事では原因である過活動膀胱の仕組みから、自分でできる対策、薬物療法、最新の治療法まで専門家の見解に基づいて解説します。

切迫性尿失禁とは?

切迫性尿失禁とは、突然強い尿意を感じ、トイレに間に合わず尿がもれてしまうタイプの尿失禁です。くしゃみや咳などの腹圧が原因となる腹圧性尿失禁とは異なり、自分の意思では抑えきれない急な尿意そのものが引き金となるのが特徴です。

日常生活の中で突然強い尿意が生じ、トイレまで排尿を我慢できないため、外出や社会生活に対する不安が大きくなり、生活の質(QOL)に深刻な影響が生じることも少なくありません。

過活動膀胱(ぼうこう)の症状のひとつとして位置づけられる

切迫性尿失禁は、「過活動膀胱(OAB)」という疾患の症状のひとつとして位置づけられています。過活動膀胱は、我慢できない急な尿意(尿意切迫感)を主な症状とし、頻尿や夜間頻尿などを伴います。そして切迫性尿失禁といった症状も現れる場合があります。

ただし、切迫性尿失禁は過活動膀胱以外にもさまざまな原因から生じるケースもあるため、切迫性尿失禁の症状が全て過活動膀胱の中に位置づけれるわけではなく、「切迫性尿失禁が見られるが過活動膀胱ではない」ケースも起こり得ます。

切迫性尿失禁の原因

切迫性尿失禁の原因は多岐にわたります。特に多いのは加齢による膀胱機能の低下で、年齢を重ねて膀胱が過敏になりやすくなるのが原因です。その他、脳と膀胱をつなぐ神経回路の障害、精神的ストレス、女性の場合は女性ホルモンの減少、男性では前立腺肥大症など、さまざまな理由で生じます。

神経回路に影響する疾患によって過活動膀胱が引き起こされる

切迫性尿失禁の原因のひとつとして、脳と膀胱をつなぐ神経のコントロールに問題が生じる「神経因性過活動膀胱」の影響が挙げられます。神経因性過活動膀胱の原因となる代表的な疾患は、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害、パーキンソン病、脊髄損傷などです。

神経因性過活動膀胱を発症すると、脳から膀胱へ「排尿を我慢する」という指令がうまく伝わらず、膀胱が本人の意思に反して不随意に収縮するため、急な尿意や切迫性尿失禁が生じます。

妊娠・出産にともなう骨盤底筋への負担

妊娠や出産がきっかけで骨盤底筋に負担がかかり、次第に緩んでいくことで膀胱や尿道の安定性が低下すると、切迫性尿失禁など過活動膀胱の症状が起こる場合があります。多くの場合、産後の尿もれは半年から1年で自然に回復しますが、症状が続く場合は骨盤底筋トレーニングなどのケアや、医療機関への受診が必要です。

更年期と女性ホルモン(エストロゲン)の減少

更年期に入ってエストロゲンが減少すると、切迫性尿失禁を引き起こす場合があります。エストロゲンは、膀胱や尿道の粘膜に潤いと弾力性を与える役目を持っているため、減少すると組織が萎縮し、粘膜の知覚過敏を起こしやすくなるのです。この状態は「閉経関連尿路性器症候群(GSM)」とも呼ばれ、尿意切迫感や頻尿、切迫性尿失禁のリスクが高くなります。

男性の場合は前立腺肥大症による影響

男性が切迫性尿失禁に悩む場合、「前立腺肥大症」が影響しているケースが多いです。加齢などによって前立腺が肥大化すると、尿道を圧迫し、尿の通り道が狭くなることで排尿困難の症状が生じます。

加えて、肥大化した前立腺によって物理的に刺激された膀胱の筋肉が、過敏に反応しやすい状態になります。その結果、膀胱に少量の尿しかたまっていない状態でも強い尿意を感じ、我慢できずに尿もれしてしまう原因となります。

精神的なストレスの影響

精神的なストレスは、自律神経のバランスを乱して交感神経を優位にし、膀胱を収縮させる働きをするため、切迫性尿失禁の症状を悪化させる原因になります。「またもれたらどうしよう」という尿もれに対する不安自体が新たなストレスとなり、さらに症状を悪化させる悪循環に陥りやすいのも特徴です。

また、ストレスを感じている時にはコルチゾールというホルモンが分泌され、膀胱粘膜の知覚神経が過敏になるともいわれています。こうしたストレスによる頻尿や尿意切迫感は、仕事や学校が休みの日など、リラックスできる環境では症状が出にくいこともあります。

切迫性尿失禁の医療機関を受診するべき目安

切迫性尿失禁の症状が気になる場合や、日常生活に支障を感じている場合には早めの受診を検討しましょう。症状の程度は、「過活動膀胱症状スコア(OABSS)」で客観的にチェックできます。症状の重さを数値で把握できる便利な指標として、目安にしてもいいでしょう。

血尿や排尿時の痛みがある場合は、膀胱がんや尿路結石など他の疾患が隠れている可能性があるため、速やかな専門医への相談が必要です。また、膀胱がんは喫煙歴がある方に多くみられるため、該当する方は症状の有無にかかわらず早期受診をおすすめします。

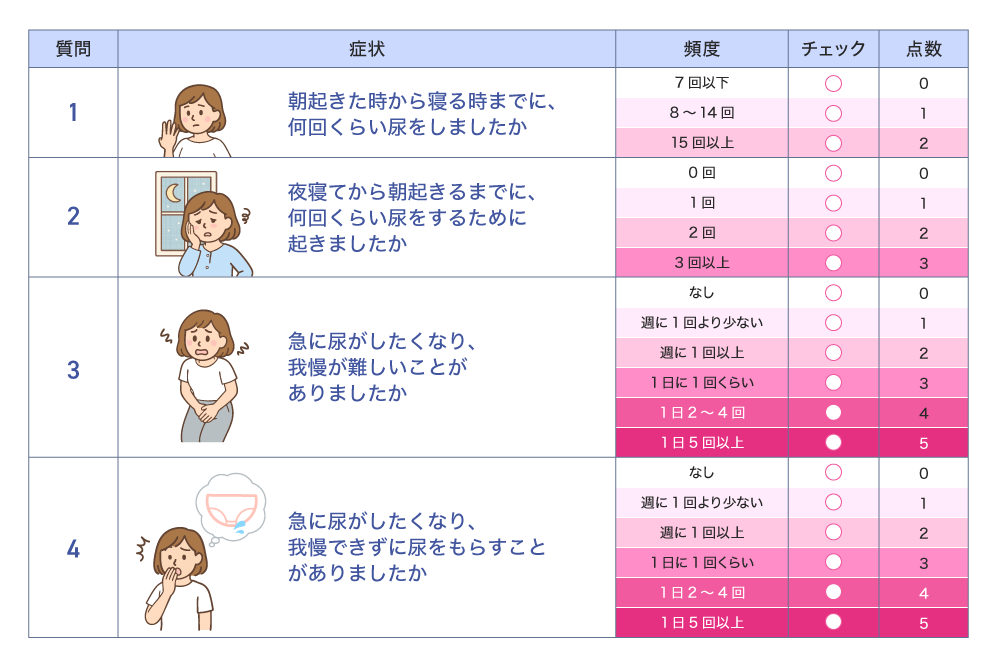

「過活動膀胱症状スコア(OABSS)」で客観的に評価できる

切迫性尿失禁の重症度を客観的に評価する方法として、「過活動膀胱症状スコア(OABSS)」があります。過活動膀胱症状スコアは、4つの質問で構成された質問票で、日中の排尿回数、夜間の排尿回数、急な尿意(尿意切迫感)の頻度、切迫性尿失禁の頻度について点数化して評価します。それぞれを合計し、点数が高いほど症状が重いと判断されます。

過活動膀胱症状スコアを活用すると自分の症状を簡単にチェックでき、医療機関を受診するタイミングの目安になるでしょう。しかし、日常生活に支障を感じる場合、過活動膀胱症状スコアの点数にかかわらず早めに受診することをおすすめします。

血尿や排尿時の痛みなどの症状を伴う

血尿や排尿時の痛みが見られる場合は、単なる切迫性尿失禁や過活動膀胱ではなく、膀胱がん、尿路結石、膀胱炎など他の重大な疾患が隠れている可能性があります。これらの症状は過活動膀胱の典型的な症状とは違って、鑑別診断が必要です。

特に、肉眼で確認できる血尿がある場合は重篤な疾患の可能性があるため、早期に発見し、進行を防いで治療を進めるためにも、速やかに泌尿器科を受診してください。

喫煙歴がある

喫煙歴がある方は、切迫性尿失禁の症状が現れた場合、早めに医療機関を受診することをおすすめします。喫煙は膀胱がんのリスクを高める原因のひとつとされており、膀胱がんの症状として過活動膀胱と同じような切迫性尿失禁が生じる可能性があります。単なる加齢や生活習慣による症状と自己判断せず、泌尿器科を受診しましょう。

切迫性尿失禁の治療方法

切迫性尿失禁の治療は、生活習慣の見直しや膀胱訓練といった「行動療法」が基本です。行動療法だけでは効果が不十分な場合、膀胱の異常な収縮を抑えるための「薬物療法」を進めていくのが一般的です。これらの治療でも改善しない場合、保険適用で行えるボツリヌス毒素膀胱壁内注入療法や仙骨神経刺激療法(SNM)といった治療についても検討します。

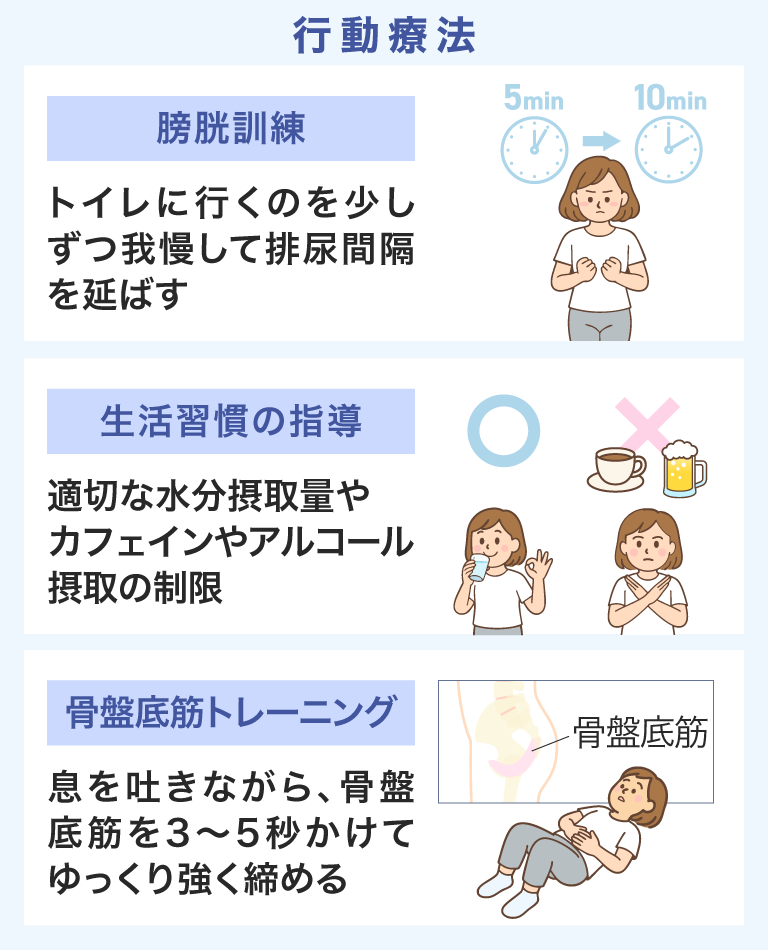

治療の基本となる行動療法

切迫性尿失禁の治療においては、まず行動療法が第一選択とされます。行動療法は、「膀胱訓練」「生活指導」「骨盤庭訓トレーニング」の3つが中心的な治療手段として位置づけられています。

生活指導では、カフェイン、アルコール、香辛料、かんきつ系飲料などの膀胱を刺激する物質の摂取制限や、水分摂取量の調整が行われます。これにより、膀胱刺激の軽減や排尿習慣の是正を目指します。膀胱訓練では、排尿間隔を意識的に延ばすことによって、膀胱容量の拡大と尿意のコントロール改善を図ります。患者は段階的に排尿間隔を延ばすことで、過敏な膀胱反射の抑制が期待されます。

骨盤底筋トレーニングは、尿道や膀胱を支持する筋群の強化を目的として実施されます。これにより排尿機能の安定化を促進し、切迫性尿失禁の症状軽減に寄与します。

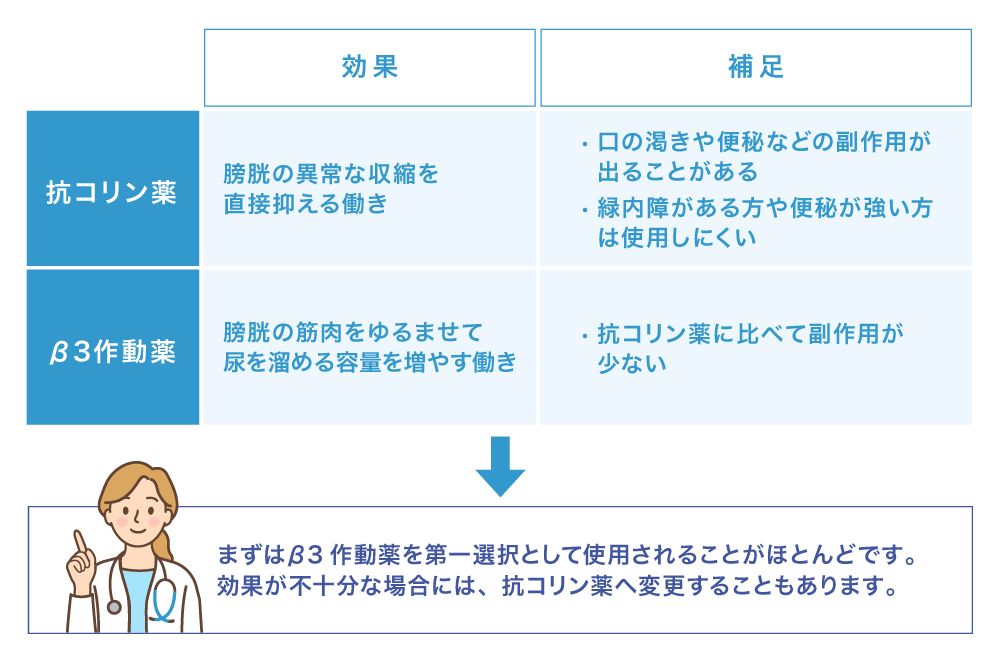

過活動膀胱を抑えるための薬物療法

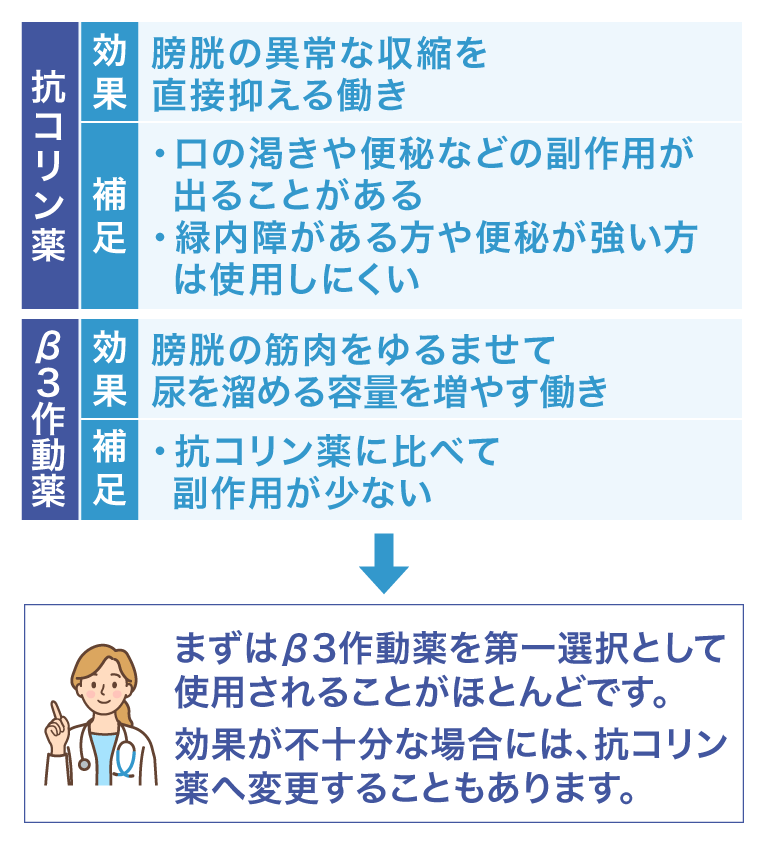

過活動膀胱は行動療法のみで改善しないケースも多く、薬物療法を併用することもあります。使用する薬は、「抗コリン薬」と「β3作動薬」の2種類が中心です。

抗コリン薬には膀胱の異常な収縮を直接抑える効果がありますが、口の渇きや便秘などの副作用が出ることがあり、特に緑内障や便秘の症状がひどい方には使いにくい面があります。

一方、β3作動薬は膀胱の筋肉を緩めて尿をためられる容量を増やす効果があり、抗コリン薬に比べて副作用が少ないとされています。そのため、β3作動薬が第一選択となることが多く、効果が不十分な場合に抗コリン薬への変更や用量の追加が検討されます。

なお、副作用を強く感じた場合は一度服用を中断し、落ち着いてから医師に相談することが大切です。また、精神的なストレスが症状の一因となっている場合、薬を飲んでいる安心感が症状の緩和につながるケースもあります。

難治性の過活動膀胱に対する治療

薬物療法で十分な効果が得られない場合や、副作用が強く服薬の継続が困難なケースでは、ほかに代表的な選択肢として、「ボツリヌス毒素膀胱壁内注入療法」と「仙骨神経刺激療法」があります。いずれの治療法も保険適応となっています。

ボツリヌス毒素膀胱壁内注入療法は、膀胱の筋肉にボツリヌス毒素を直接注射し、過剰な収縮を抑制することで、尿意切迫感や切迫性尿失禁の改善を図る治療法です。効果はおおむね数カ月持続し、内服薬と比較して服薬管理の負担が少ないメリットがあります。一方で、副作用として一時的な尿閉が発生する可能性があるため、導尿などの対処が必要となる場合があります。

仙骨神経刺激療法は仙骨部に電極と刺激装置を植え込み、電気刺激により排尿に関与する神経の活動を調整する治療法です。薬物療法とは異なる作用機序を持ち、薬剤無効例に対しても有効性が期待されます。外科的処置を伴うものの、長期的な効果が得られる可能性があり、特に難治性の過活動膀胱に対して適応されることが多い治療選択肢です。

切迫性尿失禁についてよくある質問

切迫性尿失禁について、よくある質問とその回答を専門医の見解に基づき解説します。

切迫性尿失禁は自然に治りますか?

切迫性尿失禁が加齢や神経疾患などの要因によって生じている場合、自然治癒の可能性は低く、放置することで症状が徐々に悪化するおそれがあります。そのため、早期に適切な治療や対策に取り組むことが重要です。

季節や生活習慣の変化によって一時的に症状が軽減するケースもありますが、こうした変化には個人差が大きく、すべての症例に当てはまるものではありません。

切迫性尿失禁の一般的な治療期間はどのくらい?

切迫性尿失禁の治療期間は、選択される治療法によって異なります。薬物療法の場合は、服用開始から1〜2週間程度で症状の改善を実感できることが一般的です。ただし、効果の持続や副作用の有無には個人差があります。

一方で、行動療法(膀胱訓練など)は、効果が現れるまでに数週間から3カ月程度の継続が必要とされます。また、出産後にみられる一過性の切迫性尿失禁については、自然に改善する例もありますが、症状が長期化する場合には専門医による評価と治療が推奨されます。

まとめ

切迫性尿失禁は、膀胱の過敏性や神経機能の異常、加齢、ホルモン変化、前立腺肥大、精神的ストレスなど、さまざまな要因によって引き起こされる排尿障害です。日常生活に大きな影響を及ぼすこともあり、生活の質(QOL)を維持するためには、症状を軽視せず、早期に医療機関を受診することをおすすめします。

治療の基本は、生活習慣の調整や膀胱訓練などの行動療法です。これらに加え、症状の程度や反応に応じて、薬物療法やボツリヌス毒素膀胱壁内注入療法、仙骨神経刺激療法などの治療も選択肢となります。

心身の安心を得ながら日常生活を送るためにも、自身の症状や背景因子を正しく理解し、医師と相談しながら適切な治療を進めていくことが大切です。

村上 知彦(むらかみ ともひこ) 医療法人 薬院ひ尿器科医院

日本泌尿器科学会専門医

長崎大学医学部医学科 卒業 / 九州大学 泌尿器科 臨床助教を経て 現在は 医療法人 薬院ひ尿器科医院 勤務 / 専門は泌尿器科